БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА

От редакции: По мнению европейцев, китайский язык – один из самых трудных. "Учить китайский" в сознании многих стало едва ли не синонимом непосильной работы, а сотни тысяч иероглифов и их сочетаний, из которых складывается развитая китайская письменность, нередко символизируют для европейцев что-то таинственное и непостижимое.

Надо сразу сказать, что подобные мнения являются результатом определенной стереотипности, "конвенциональности" мышления. По свидетельству специалистов, китайский язык легче многих других уже хотя бы потому, что не имеет громоздкого грамматического аппарата, свойственного индоевропейским языкам: обычные для нас категории времени, падежа, числа, рода выражаются здесь как правило лишь общим контекстом высказывания, и в этом отношении китайское слово-иероглиф значительно ближе к неизменному математическому знаку, чем к индоевропейским словам с их сложной флективной морфологией. Вместе с тем, в отличие от математического знака, по самой своей природое вполне "однозначного", четкого, слово-иероглиф имеет, как и каждое живое слово, свою "внутреннюю форму", свое – большей частью довольно широкое – семантическое поле. Для европейцев непривычной особенностью китайского слова (а, следовательно, и очерчиваемого им семантического поля) является его "грамматическая индифферентность": слово-иероглиф может выражать (в нашем понимании) одновременно существительное, прилагательное, наречие, глагол и т.п. – в зависимости от контекста, – то есть китайское слово выступает своеобразным полисемантическим "узлом" многих понятий.

Главная трудность в изучении китайского языка – это трудность прежде всего понятийная; найти "ключ" к древнему китайскому языку, письменности, культуре – означает прежде всего постичь характер мышления древних китайцев... Сегодня мы предлагаем вашему вниманию несколько непривычное исследоваание киевского искусствоведа Григория Хорошилова и преподавателя вуза Бронислава Виногродского, посвященное анализу одного-единственного стиха древнекитайского поэта Бо Цзюй-и (772-846) и проблеме его адекватной интерпретации на украинском языке – с учетом всех языковых и мировоззренческих особенностей оригинала.

Итак: возможен ли адекватный перевод древнекитайского поэтического текста и не слишком ли много нам приходится при этом оставлять "за строкой"?..

Почти двенадцать веков отделяют нас от эпохи Бо Цзюй-и: непреодолимые, казалось бы, языковые и культурные барьеры лежат между древнекитайской и нынешней украинской поэтическими традициями. Все трудности, которые неизбежно возникают перед переводчиками древнекитайской поэзии мы попробуем показать на примере одного сравнительно небольшого произведения Бо Цзюй-и, в котором, словно в капле воды – вселенная, отражаются и характерные особенности древнекитайского мировоззрения, и характерные проблемы воспроизведения этих особенностей средствами европейской поэтики.

Рис. 1

"Два четверостишия над озерцом" Бо Цзюй-и. Иероглифический текст.

Четыре слова, из которых складывается название стиха ("чи" – "озерцо", "шан" – "над", "эр" – "два", "цзюе" – "четверостишие"), вместе можно перевести как "Два четверостишия над озерцом". Эта "репортажность", однако, довольно обманчива: за будничным и непритязательным названием произведения скрывается довольно сложная мировоззренческая формула. Именно с нее мы и начнем наше исследование, поскольку в ней кроется ключ к правильному пониманию стиха в целом – на всех уровнях его поэтической образности и космогонической символики.

Прежде всего мы должны учесть общее отношение к природе, свойственное древне-восточной философии. Мир даосско-буддистских представлений с его концепцией постоянно сознаваемой причастности каждому мгновению бытия, с буквально физическим переживанием явлений внешнего мира сформировал в среде философов и поэтов особый культ общения с природой, одним из ритуальных проявлений которого было восхождение в горы. Во время такого путешествия духовно сосредоточенный путешественник предавался общению с ущельем, проникался звуком водопада и созерцанием течения воды. Он здоровался с деревьями, священными скалами, внутренне наращивая энергию этого своего приобщения, и когда ему в конце концов удавалось достичь заветной цели – озарения, – он разряжался молниеносной вспышкой творчества – небольшим, но удивительно емким по своей образно-ассоциативной наполненности стихом. Это могло быть одно или и несколько четверостиший импровизационного характера, своеобразные отражения душевного состояния, его мгновенные "стоп-кадры".

По-видимому, так были созданы и "Два четверостишия над озерцом" Бо Цзюй-и. Обратите внимание: не просто "Над озерцом", а – "Два четверостишия над озерцом", два высказывания по поводу одного объекта, на котором сосредоточилось внимание поэта. Неужели авторская скрупулезность, дотошность в подзаголовке случайна? А может, именно в ней и кроется ключ к пониманию целого стиха? Возможно, автору было крайне необходимо подчеркнуть двойной, двойственный характер своего высказывания?

Вспомним, что все мироздание мыслится древними китайцами как результат взаимопроникновения и взаимодействия двух противоположных сил, одна из которых – инь – выступает субстанцией тьмы, олицетворением земли и женского начала, а вторая – ян – субстанцией света, олицетворением неба и начала мужского. Эта стихийно диалектическая дихотомия распространялась древними китайцами на все материальные и духовные явления окружающего мира, весь мир представлялся им калейдоскопом непрерывных изменений, порождаемых "брачным единением" Ян и Инь. Более того, именно благодаря этим циклическим изменениям, благодаря непрерывному взаимоперетеканию противоположностей и осуществлялся, по мнению древних китайцев, универсальный принцип мироздания, его единый путь – "Дао".

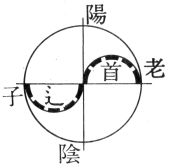

Рис. 2

Значок "Тай-цзи" ("Великий предел") в окружении восьми триграмм (порядок фу-си, см. подпись под рис. 5). Символизирует диалектическое единство-противоположность философских категорий "Ян-Инь".

Если мы посмотрим на наличие и даже подчеркивание двух высказываний об одном озерце в стихе именно с этой точки зрения, то вполне логичным окажется предположение, что поэт намеревается дать в произведении две диаметрально противоположные оценки одного явления или же показать нам его лицевую, в духе ян, и обратную, в духе инь, стороны. Подобный подход к объекту изображения знаком нам по творчеству французских импрессионистов, которые, кстати, сознательно учились у древневосточных художников – прежде всего японских. Вспомним хотя бы серию противоречивых впечатлений, которые возникли у Клода Моне при созерцании Руанского собора.

Чтобы удостовериться в этих наших предположениях, сделаем небольшой этимологический экскурс в семантику слова "цзюе" ("четверостишие"). Строфа из четырех строк (точнее – столбцов), которая обозначается в традиционной китайской поэтике термином "цзюе", – это лишь одно из множества значений данного слова, которые образуют довольно широкий понятийный куст. Иероглиф "цзюе" состоит из трех графем: в левой его части изображен знак "нить", правая же состоит из верхнего знака "нож" и нижнего – "цепляться". Общий характер этого "троесловья" приблизительно таков: нож, подвешенный на нити, перерезает ее, но, срываясь вниз, снова цепляется за эту нить – и так далее. Перед нами образец типично китайского "импульсивного" словообразования, где объединяется идея пунктирности и цикличности. Вот почему слово "цзюе" означает не только "четверостишие", но и "переправляться", "проходить сквозь" (то есть преодолевать преграду), а также "остановку" (то есть прекращение монотонного процесса путешествия). Выше мы уже говорили об импровизационном характере китайского стихосложения. "Цзюе", таким образом, словно запечатлело в слове то возвышенное мгновение, которое его породило. Оно буквально было надписью на этом мгновении – в данном отношении весьма характерны такие значения "цзюе" как "акцент", "пригоршня-порция", "неповторимость". Уже этот набор значений позволяет нам говорить о "двух четверостишиях", как о двух "переправах" через озерцо, двух "пригоршнях" из озерца. Понятие же "неповторимости", в приложении к "двум пригоршням", дает нам основания вспомнить и ту "двухликость" озерца, о которой мы говорили в начале. Но и это еще не все. "Двухликое озерцо", "озерцо-диптих" становится чем-то совершенно иным, когда мы вспоминаем такое значение слова "цзюе" – как "философский абсолют". В паре с иероглифом "эр" ("два") оно отсылает нас к упоминавшейся уже вселенской дихотомии, а именно, озерцо становится олицетворением так называемого "Великого предела" – "Тай-цзи" (рис. 2). Анализируя далее все возможные подтексты, скрытые в названии стиха, подключим к полученному нами словосочетанию "эр цзюе" ("два абсолюта") слово "шан", которое стоит перед ним. В повседневном словоупотреблении оно означает "над", хотя основное его значение – "восхождения вверх", в направлении от "Земли" к "Небу", от инь к ян (в противоположность иероглифу-антониму "ся" – "спускаться вниз"). И если на миг абстрагироваться от начального иероглифа "чи" ("озерцо") и прочесть только три иероглифа – "шан эр цзюе", такое сочетание вполне можно истолковать как "высшую пару абсолютов". Кроме того, иероглиф "шан", взятый вместе с иероглифом "чи" в значении обычного, "земного" озерца, ассоциативно отсылает нас к даосским мифологическим представлениям о так называемом "Лотосовом озере" – небесной обители "Чистоты", где в виде многочисленных лотосов живут бессмертные.

Конечно, по законам китайского синтаксиса словосочетание "чи шан" читается вполне однозначно – "над озером", и только поменяв эти слова местами ("шан чи"), мы получим "горнее озеро", то есть ассоциацию с небесным "Лотосовым озером". Поэтический текст, однако, в отличие от прозаичного сообщения, учитывает не только самые прямые, повседневные значения слов и словосочетаний, но и самые отдаленные и неожиданные ассоциации, которые вдруг открываются в обычных, "бытовых" словах именно благодаря поэтическому контексту.

А потому, переводя произведение Бо Цзюй-и как "Над озерцом. Два четверостишия" (такой перевод, безусловно, ближе всего к оригиналу), мы должны все же помнить и о значительно более глубоких, более сложных ассоциациях, которые в свое время открывались здесь "посвященному" читателю.

В этом названии, отмеченном строгой простотой, нам следует ощутить скрытый призыв вслушаться в эту простоту, в звенящую тишину, усмотреть в простейших, обыденнейших явлениях и словах сокровенную суть событий, их бытийный, "вселенский" характер. На этом принципе, как известно, основана классическая традиция медитативного созерцания китайских свитков – сложных симбиозов каллиграфии, живописи и поэзии.

Разобравшись более-менее в названии произведения, мы можем перейти и к самому поэтическому тексту записанному в соответствии с китайской традицией иероглифами сверху вниз и справа налево (см. рисунок в начале статьи). В каждом столбце-"строке" имеем по пять иероглифов, "строфа" состоит из четырех таких "строк"-столбцов (двадцать иероглифов), две строфы ("два четверостишия") – из восьми столбцов, сорока иероглифов. И хотя стих на свитке не обязательно записывался именно так, нам для анализа всю эту поэтическую структуру целесообразно будет записать именно в виде подобной схемы, где каждый иероглиф получает свой порядковый номер в стихе и самое оптимальное в данном контексте словарное значение:

| Фу

плавать (36) |

бу

не (31) |

тоу

кража (26) |

сяо

маленький (21) |

ши

раз за разом (16) |

ин

мерцание (11) |

цзюй

шахматная доска (6) |

шань

гора (1) |

| пен

ряска (37) |

цзе

догадываться (32) |

цай

срывать (27) |

ва

красавица (22) |

вень

слышать (17) |

чжу

бамбук (12) |

шан

над (7) |

сен

отшельник (2) |

| и

один (38) |

цан

прятать (33) |

бай

белый (28) |

чен

толкать шестом (23) |

ся

опускаться вниз (18) |

у

отсутствие (13) |

чжу

бамбук (8) |

дуй

возле (3) |

| дао

дорожка (39) |

цзун

след (34) |

лянь

лотос (29) |

сяо

маленький (24) |

цзи

шахматная фигура (19) |

жень

человек (14) |

инь

тень (9) |

ци

шахматы (4) |

| кай

раскрываться (40) |

цзи

след (35) |

хой

возвращаться (30) |

тин

лодка (25) |

шен

звук (20) |

цзянь

видеть (15) |

цин

четкий (10) |

цзо

сидеть (5) |

Следовательно, черновой стихотворный подстрочник будет выглядеть примерно так:

В горах отшельник за шахматами сидит,

над шахматной доской бамбука тень четка,

мерцает бамбук, отсутствует (здесь) человеческий взгляд,

(лишь) раз за разом слышен звук опускаемых (на доску) шахматных фигур.Маленькая красавица толкает шестом маленькую лодку,

украдкой срывает белый лотос и возвращается,

не догадываясь скрыть проложенный след:

расплылась ряска и единая дорожка раскрылась.

Разумеется, от этих довольно неуклюжих строк до в самом деле адекватного художественного перевода еще далеко, тем не менее информацию о сюжетной стороне текста такой подстрочник дает в общем неплохую. Что же происходит в этом стихе?

Первое четверостишие посвящено изображению уютного уголка в бамбуковых зарослях, где, спрятавшись, старый монах проводит время за игрой в шахматы. Второе четверостишие рассказывает о дерзкой затее маленькой озорницы, которая, выбрав удобный момент, быстро сорвала запрещенный цветок и попробовала скрыться. Никаких связей между персонажами, да и вообще между четверостишиями, мы не находим. Два "фотоснимка", вот и все. В самом деле, поэт предлагает нам две мгновенные зарисовки, объединенные разве лишь названием, – настолько различаются они и по изображаемым событиями, и по психологическим состояниям. Очевидно, если бы автором этого произведения был европеец, он непременно завершил бы произведение какой-то "развязкой", таким себе "синтезом" высказанных в двух четверостишиях "тезиса" и "антитезиса", то есть дописал бы еще одно четверостишие (или два терцета, как в сонете), четко и уверенно поставив точку над "i". Древнекитайскому же поэту не составляет труда поместить рядом два таких непохожих эпизода, создав драматическую коллизию, которая вместе с тем является и собственной развязкой, и собственным синтезом. Эпизоды и их герои существуют словно сами по себе как независимые "маленькие миры", и вместе с тем сосуществуют в большом, едином мире, олицетворением которого служит озеро. Герой первого четверостишия – мужчина, то есть одна "половина" общей картины единого мира отведена здесь субстанции ян, другая – субстанции инь, ведь герой второго четверостишия – женщина. Дуализм, подмеченный нами еще в названии стиха, сохраняется, как видим, и в общей композиции этого поэтического диптиха. Следует сделать и еще одно наблюдение: субстанция ян, представленная стариком отшельником, находится в конечной стадии своего развития, тогда как дитя ("маленькая красавица") олицетворяет начальную стадию развития инь. Это весьма существенно: кроме субстанционального противопоставления ян-инь, мы сталкиваемся здесь с еще одним, не менее важным диалектическим принципом, формализованным в древнекитайской традиции именем "Лао-цзы" ("старик-дитя"). И, таким образом, если в дихотомии "ян-инь" заложена мысль о единстве и борьбе противоположностей, то в принципе "лао-цзы" нетрудно усмотреть диалектическую идею перехода количества в качество.

Принцип этот легко прослеживается во многих циклически повторяемых явлениях: побег прорастает из посеянного зерна, мотылек вылетает из отмершей куколки, а синусоида, пересекая в точке "0" линию координат, очерчивает такую самую плоскость, только уже по отрицательной части оси, – и так до бесконечности. (Мы умышленно поставили здесь в один ряд с естественными явлениями явление математическое: в советской китаистике в последнее время успешно разрабатывается взгляд на Дао (Путь) как на своего рода условный График, цикл колебаний которого иллюстрируется синусоидальной линией значка Тай-цзи. – См. рис. 3.) Для древних такая цикличность означала завершение одной жизни и переход (перевоплощение) в следующую.

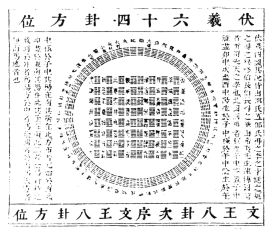

Рис. 3

"Синусоидальный" характер значка "Тай-цзи", который можно считать условной схемой построения "Двух четверостиший".

Если считать, что оба события в нашем стихе происходят одновременно, то самое построение произведения иллюстрирует нам двойственную (в каждый миг!) картину мира, основанную на принципе контраста (ян-инь). Если же воспринимать оба сюжета как последовательное шествование описанных событий во времени, то на уровне символики мы имеем своеобразное перетекание одной противоположности в другую – по принципу нюанса (лао-цзы).

Обратим внимание и на еще одну типологическую особенность в стихе: отшельник (ян) изображен здесь статически, девочка же (инь) находится в движении. В соответствии с "Классической китайской книгой перемен" (И-цзин) все должно было бы быть наоборот: активность есть прерогативой субстанции ян, тогда как инь во взаимодействии мировых сил отведена пассивная роль. Формула мира в стихе оказывается как бы обращенной, "перевернутой", словно взведенная пружина, но на самом деле эта зеркальная "обращенность" – кажущаяся, она относится лишь ко внешнему уровню бытия, его "профанной", так сказать, стороне, совершенно иллюзорной с точки зрения классической древневосточной философии. Вместе с тем эта самая иллюзорная "обращенность" динамических свойств ян и инь исчезает, если оценивать их не в плане внешней ("иллюзорной") динамики, а с точки зрения внутренней ("истинной"!) энергетической активности. В этом случае становится понятным, что активность ребенка имеет совершенно "сомнамбулический", так сказать, характер, она почти бессознательна (ибо дитя "не ведает, что творит"), тогда как кажущаяся "пассивность" отшельника в зарослях бамбука выражает на самом деле могущественное творческое усилие, направленное на "слияние" с Дао. Такое внешне динамичное осуществление внутренней духовной статики в инь и внешне статичное проявление внутренней динамики в ян блестяще сближают драматургическую коллизию произведения с символическим изображением значка Тай-цзи, где внутри плотно слитых белой и черной капель словно вызревают зерна противоположных – соответственно, черного и белого – начал (рис. 2).

Следует обратить внимание также на интересную связь между композицией поэтического "диптиха" и построением иероглифа "дао" (рис. 4), который состоит по сути из двух самостоятельных знаков: "макушка", – верхняя (правая) часть иероглифа и "быстро идти" – нижняя (левая) часть, иначе говоря – из иероглифов "ян" ("верх", "небо", "голова") и "инь" ("низ", "Земля", "ноги"). Все это дает нам основание говорить о формальном построении стиха как о факторе сугубо содержательном, факторе, который дает возможность перевести две казалось бы "бытовые" сценки в разряд универсальной космогонической символики.

Рис. 4

Иероглиф "дао". Сплошной черной линией показана составная графема "быстро идти" (связанная с понятиями "ноги", "низ", "Земля", "Инь"); белым выделена графема "макушка" (связанная с понятиями "голова", "верх", "Небо", "Ян").

Разобравшись в общем построении и содержании "Двух четверостиший", мы можем наконец перейти к выяснению особенностей текста и специфики использованных поэтом художественных средств.

Начнем с первой строки. Знак "шань" (1) – это не только "гора", но и, в определенных контекстах, "монастырь" и даже "келья отшельника". Знак "сен" (2) – это "буддийский монах", "бонза". Вместе иероглифы 1 и 2 образуют общее родовое понятие, которое объединяет любых отшельников, независимо от их секстантской принадлежности. Сразу отметим, что традиционная пятисловная строка в китайском стихосложении делится после второго слова на две части цезурой. Таким образом, после словосочетания "шань сен" ("отшельник") возникает ритмическая пауза, за которой идут три слова – "дуй ци цзо" ("возле шахмат сидит"). Иероглиф "цзо" (5) означает и просто "сидеть" и "сидеть в особой медитативной позе" (японское "дзадзен"). Тема общего противостояния "ян-инь" находит локальное полифоническое развитие в слове "дуй" (3), которое следует понимать не только как предлог "возле", но и как своего рода "визави" шахматной доски и монаха. Древнекитайский язык, в сущности, не знает вспомогательных (в европейскому понимании) частей речи: слово "дуй", кроме служебной, "предложной" функции ("возле"), выполняет в данном контексте еще и значительно более сложную функцию: устанавливает между отшельником и шахматной доской определенные отношения, характерные для любых двух вещей, которые, по словарному определению, "составляют комплект". Так, в каллиграфии кисть есть активным началом ян, а тушь, покорная кисти, олицетворяет инь. Монах, который передвигает фигуры, – ян, а шахматная доска, покорная его воле, – инь.

В этом контексте возникает еще одна ассоциативная связь между понятиями "дуй" и "ци" ("шахматы"). Ведь и шахматы, и шашки – это игры, основанные на борьбе черных и белых фигур на двухцветной, черно-белой доске. "Дуй", таким образом, может характеризовать и противостояния ян-инь на шахматной доске. Не случайно же мотив игры в шахматы и шашки чрезвычайно распространен в классической китайской литературе и генетически восходит к таким космогоническим сюжетам, как игра в шашки первопредков-небожителей, или волшебников-даосов, где перемещение фигур на доске иллюстрирует поединок сил ян-инь, создавая своеобразную микромодель космоса. Герой таких легенд, блуждая в горах, случайно наталкивается на двух игроков, самозабвенно погруженных в захватывающую партию. Чтобы не мешать им, он останавливается в стороне и, отдыхая, вежливо следит со стороны за поединком. И лишь спустя некоторое время он замечает, что один из игроков, сделав ход черной фигурой, сразу же исчезает, и в тот самый момент напротив возникает его соперник, похожий, как две капли воды, на партнера. Сделав ход белыми, он в момент удара фигуры о доску исчезает, – и снова напротив появляется его партнер, который играет черными: цикл повторяется сначала. Придя в себя, очарованный путешественник озирается вокруг и замечает, что минуло не несколько минут, а сто или и двести лет: посох, на который он опирался, успел пустить корень, стал деревом, обратился в труху и т.д. Созерцая "священную" игру, путешественник как бы "выпал" из времени и приобщился к вечности.

Перед нами не просто волшебная сказка, а сложный космогонический миф, где два партнера (ян-инь) оказываются для посвященного взора в конечном счете одним-единственным игроком (Дао). Разумеется, что и в нашем стихе игра отшельника – не такое себе убивание времени, а своего рода магическая манипуляция вроде тех, что когда-то производились на палочках тысячелистника при гадании на "Книге перемен". Считалось, что результат такого гадания зависит от умения мага внутренне сосредоточиться, сконцентрироваться, согласовать свои собственные "биологические" ритмы с ритмами "космическими", что делало его причастным к единому вселенскому пути – Дао.

Подытоживая проанализированные нами ассоциации, получим при прочтении первой строки примерно такую картину: мудрец-отшельник, сидя в ритуальной позе, находится в состоянии внутреннего сосредоточения. Медитативный транс осуществляется в мантическом перемещении фигур на шахматной доске, что придает сцене особую значимость – приобщения к сокровенному ходу вещей.

Рассмотрим теперь вторую строку. Знак "цзюй" (6) – "шахматная доска" и "шан" (7) – "над", "на" (он знаком нам уже по названию стиха) вместе читаются как "на шахматной доске", "над шахматной доской". Три следующие иероглифа "чжу инь цин" (8, 9, 10) – "бамбука тень (по-украински правильнее "тень от бамбука") четка" – дают основание считать, что игра в шахматы происходит в бамбуковых зарослях. Но, опять-таки, содержание строки этим не исчерпывается.

Выше мы уже сравнивали движение фигур по шахматной доске с перемещением палочек во время гадания. Игральная доска в этом отношении родственна, как по назначению, так и по конструктивному принципу, панцирями гадательных черепах и другими "устройствами", в основе которых лежит "квадратно-гнездовая" матрица, и которые являются, по сути, различными интерпретациями такой основополагающей категории древнекитайской философии, как "канон" ("цзин"), теснейшим образом связанной с категорией Дао (рис. 5). Если снова обратиться к математическим аналогиям, то можно сказать, что Дао и Цзин связаны между собой примерно как график функции (Дао) и система координат (Цзин). Этимология слова "цзин" походит из ткачества: в левой части иероглифа размещена графема "нить" – та самая, которую мы уже видели в иероглифе "цзюе" ("четверостишие"), а в правой части – графема, которая означает "волнообразную поступательную работу". И если в иероглифе Дао мы отмечали структурный "антропоморфизм" ("голова" и "ноги"), то иероглиф "цзин" – это уже нечто подобное вселенскому ткацкому станку, который ткет структуру мироздания из вертикальных (основа) и горизонтальных (челнок) нитей. В этом плане китайский философский космос напоминает своеобразный "гобелен", с "вытканной" на нем формулой человека (иероглиф Дао) и его движения между Небом и Землей, между ян и инь. На этом "гобелене" звездные орбиты (макрокосм), и акупунктурные линии на человеческом теле (микрокосм) выступают проявлениями единой общей "сотканости" всего сущего. К этому же, безусловно, относится и возможность "квадратно-гнездового" размещения знаков в канонических текстах и стихах, в частности, и в представленных нами "Двух четверостишиях над озерцом".

Рис. 5

Шестьдесят четыре гексаграммы "Книги перемен", записанные двумя способами: в виде квадрата (в центре) и в виде круга. В древнекитайских космогонических представлениях квадрат олицетворяет Землю, круг – Небо. Вот почему алтарь Неба был круглым, алтарь Земли – квадратным. Китайские круглые монеты имели посредине квадратное отверстие – так объединялся круг с квадратом. Квадрат как символ "земной юдоли" (то есть "поднебесной") лежит в основе планирования древнекитайских городов, культовых сооружений, погребений, строго ориентированных по сторонам свету. Девятиклеточным квадратом является одна из "таинственных" фигур "И-цзина" – "Ло шу" и т.д.

Характерно, что восприятие такого текста осуществляется в несколько приемов. Сперва читают по вертикали – это дает представление о непосредственном содержании произведения, потом обращают внимание на ассоциативное взаимодействие иероглифов по горизонтали. Каждое анализируемое слово, таким образом, оказывается в центре девятиклеточного квадрата. Например, слово "инь" (9) – "тень". По вертикали перед ним стоит "чжу" (8) – "бамбук", после него "цен" (10) – "четкий". Выше мы уже давали "нормальный" перевод этой фразы: "тень от бамбука четка". Вместе с тем в поэтическом тексте следует учитывать и то, что справа от слова "инь" (9) находится слово "ци" (4) – "шахматы", а слева – "жень" (14) – "человек". Словно атом в кристаллической решетке, слово прочно связано здесь с своими соседями "валентными связями". В определенном смысле это похоже на периодическую таблицу Менделеева, где между элементами по горизонтали и вертикали существуют определенные соотношения. Рассмотрим, например, горизонталь 4-9-14-19. Размещенные рядом иероглифы "цзи" (19) – "шахматная фигура" и "жень" (14) – "человек" – это прямая иллюстрация к "игровому" принципу мироздания. Эта мысль становится еще более выразительной на фоне иероглифа "инь" (9), который означает, как мы помним, не только "тень", но выступает также одним из членов оппозиции "ян-инь", и иероглифа "ци" (4) – "шахматы", который ассоциируется, как уже говорилось, с понятием "цзин" ("канон").

Так же и иероглифы "цзюй" (6) – "шахматная доска" и "шань" (1) – "гора", размещенные рядом, ассоциируются между собой на уровне их единства в дихотомии "ян-инь". Ведь не только шахматная доска с ее черно-белыми клетками, а и гора с ее южным, солнечным (ян) и северным, теневым (инь) склонами символизируют двойственный характер мироздания.

Интересное содержание открывается при сопоставлении слова "цин" (10) – "четкий" с словом "цзо" (5) – "сидеть по-чаньски". В иероглифе "цин" словно воскресает его первоначальное значение – "чистота", причем не обычная, а "сакральная", священная чистота, связанная с "тройственным миром чистоты", с обителью бессмертных и знаменитым "Лотосовым озером", миром, который в даосской космогонии обозначается именно иероглифом "цин".

Весь этот ряд (5-10-15-20) весьма характерен с точки зрения ассоциативного функционирования "канона-Цзин". Дело в том, что иероглифы "цзянь" (15) – "видеть" и "шен" (20) – "звук", размещенные рядом, могут восприниматься как намек на одну из задач, которые ставили перед собой монахи-подвижники в своих медитативных упражнениях, а именно: видеть звук. Это считалось одной из вершин совершенства, не случайно и имя бодхисатвы Гуаньинь (санскр. Авалокитешвара) образовано из родственных слов "гуань" ("видеть") и "инь" ("звук"). Итак, мы можем предположить, что наш отшельник, сидя в медитативной позе "цзо", достиг "чистоты" и "увидел звук". Конечно, это следует понимать не буквально, а лишь на уровне ассоциативного взаимопритяжения соседних слов. Вообще, ассоциативность чрезвычайно характерна для традиционной китайской культуры – культуры бесчисленных намеков, парафраз и реминисценций. Теперь нам понятно, что специфика чтения древнекитайских текстов заметно отличается от специфики чтения текстов европейских. В конце концов, подобная специфика известна и в Европе, но не в письменности, а в музыке. Дирижер, который слышит звучание оркестра и одновременно видит это звучание на партитуре, должен следить за горизонтальным продвижением мелодии в каждом отдельно взятом голосе оркестра (мелодический интервал) и вместе с тем – воспринимать каждый такт по вертикали партитуры, то есть контролировать гармоничный срез звуковой ткани (гармонический интервал). Между восприятием музыки и "канонического текста" имеется, конечно, существенная разница. Музыка развивается во времени, тогда как текст, записанный в рамках канона, воспринимается весь сразу. Правда, последовательность восприятия существует: сперва прочитывается первый иероглиф, затем, естественно, его значение суммируется со значением второго и так далее, пока весь текст на листе не будет прочитан и все вертикали и горизонтали не сольются в единой мощной раме целостного высказывания, наделенного жесткой и совершенно продуманной внутренней структурой. Время – как фактор развития поэтической формы – с этого момента исчезает, и именно это ощутимо сближает классическую китайскую поэзию с живописью. Сложность описанного феномена заключается и в том, что нередко стихи записывались одним длинным столбцом без отрыва кисти и с сокращением иероглифов, что должно было свидетельствовать об очень высоком духовном уровне монаха-творца. Следует обратить внимание на еще одну особенность древнекитайского стихосложения: почти весь поэтический словарь древнекитайских поэтов состоит из лексики основополагающих, канонических конфуцианских, даосских и буддийских трактатов, то есть буквально из "архетипов" китайского языка, а, таким образом, и сознания. Это можно заметить также в двух проанализированных нами строках Бо Цзюй-и: и "гора", и "отшельник", и "шахматы", и "поза цзо", и "направление снизу вверх" ("шан"), и "бамбук", и "тень" ("инь"), и "чистота" ("цин") – все это распространеннейшие и существеннейшие термины, которые можно анализировать очень и очень долго. Но обратим внимание на такую линейную конструкцию: "бамбук" (8), "инь" (9), "чистота" (10), "мерцание" (11), "бамбук" (12). Центром ее есть слово "чистота", а окружена она с обеих сторон словом "бамбук". С одной стороны от иероглифа "чистота" (сверху) видим "инь" – женское вселенское начало, с другой стороны (снизу) – "ин", иероглиф, который тесно связан по своей семантике с категорией ян – мужским вселенским началом. Снова наблюдаем "перевернутость" (инь – сверху, ян – снизу) и снова перед нами целая космогоническая формула, где бамбук символизирует идеальный образец духовного ученичества "благородного мужа" – цзюньцзы. Древнекитайские мыслители, считая себя постоянными учениками Дао, сравнивали свое ученичество с поведением бамбука, который, устремляясь вверх, в направлении "шан", от Земли к Небу, членит свой трубчатый стебель на отдельные полые секции-коленца (символ ритмики временнóго потока), а главное – каждое такое полое коленце служит отдельным сосудом; именно таким пустым сосудом, с точки зрения древневосточной философии, и должен быть каждый ученик – чтобы Дао, словно вода, само могло пролиться в него. Здесь, кстати, можно вспомнить и образцовую гибкость бамбука (ветер – ян, бамбук – инь); уступчивость же воле окружающих перемен, как известно, возводилась древнекитайской философией в ранг важного мировоззренческого принципа – "Фен-лю" ("Ветер и поток"). Таким образом, на символическом уровне пустота бамбука и есть "цин" (10) – сакральная чистота.

Вот каковы самые главные ассоциации, которые открываются посвященному читателю при ознакомлении со второй строкой анализируемого нами стиха Бо Цзюй-и. Присмотримся теперь повнимательнее к третьей.

Иероглиф "ин" (11), связанный с категорией ян, выражает понятие, содержание которого примерно таково: "сиять отраженным светом", "бросать отблеск", "отражаться". Кроме того, слово "ин" имеет также интересное с точки зрения принципа "ян-инь" значение игры света и тени, их своеобразного противоборства, ближайшим аналогом которого служит украинское слово "мерехтiння". Словосочетание "ин чжу" (11, 12) таким образом, переведенное нами в черновом подстрочнике как "мерцает бамбук", имеет несколько более сложное значение: бамбуковые стебли покачиваются, свет вибрирует, отражается от листвы, просачивается сквозь ее толщу, падает на поверхность шахматной доски... И вот здесь начинается самое главное. Мерцающие пятна, образованные световыми шурфами в толще бамбука, блуждают хаотичным "броуновским движением" по неподвижной, четко разграфленной поверхности шахматной доски. Динамичная, размытая, неуправляемая, свободная стихия, которая нисходит свыше (с Неба), сталкивается со статичной, благоустроенной, жесткой структурой, основанной на Земле ("шахматная доска" – "гора"). Обе они – реалии одного и того же, и вместе с тем они – полюса этого Единого, из-за чего, сталкиваясь, никогда не смогут проникнуть одна в другую. Стебли бамбука, которые играют роль "пропилеев света", равно как и вертикали и горизонтали шахматной доски, вечно остаются лишь партнерами в драматическом противостоянии естественного и человеческого, онтологического и умозрительного.

Следующие три иероглифа "у жень цзянь" (13, 14, 15) – "отсутствует человеческий взгляд" (то есть – никто не видит, никому не видно мерцание бамбука, отшельника, шахматную доску и т.п.) – можно, конечно, понять и как обычную характеристику "убежища" отшельника в прибрежных бамбуковых зарослях, где он надежно скрылся от посторонних глаз. На "бытовом" уровне это и в самом деле так, на символическом, однако, все гораздо сложнее. Но заглянем сперва в следующую строку. Словосочетание "ши вень" (16, 17) означает "раз за разом (время от времени) слышно"; словосочетание "ся цзы шен" (18, 19, 20) в нашему контексте целесообразнее всего перевести как "звук (стук) шахматных фигур, которые опускаются". Следовательно, вся строка выглядит примерно так: "время от времени слышен стук фигур, опускаемых на шахматную доску".

Теперь чрезвычайно важно, на наш взгляд, уяснить состояние, в котором пребывает отшельник. Ведь фразу "отсутствует человеческий взгляд" можно понять и как характеристику состояния: отшельник достиг такого уровня медитации, когда видимый мир начинает исчезать. И шахматная доска в глазах погруженного в транс монаха, ее четкие черно-белые клетки начинают деформироваться, сливаться с мерцающими пятнами солнечного света (сравните древнекитайские космогонические представления о круге и квадрате, рис. 5). В конце концов кажется, что шахматная доска тоже исчезает, что монах продолжает играть в шахматы просто на песке, и только слух связывает его с внешним миром. В свете традиционной образности этот мотив чрезвычайно поэтичен.

Следует обратить внимание и на то, что время в этом четверостишии четко – словно такты в музыке – отбивается фигурками, которые опускаются на шахматную доску. Начальные иероглифы третьей и четвертой строки "ин" (11) и "ши" (16), кроме указанных значений "мерцания" и "раз за разом" ("время от времени"), семантически связаны и с хронометрированием суток. Знак "ин" в быту соотносится с первым часом пополудни, что в системе двенадцати циклических знаков соответствует знаку "вей", соотнесенному с категорией "ян", а знак "ши" означает "большой старинный час, равный 1/12 суток", то есть интервал в два часа, который служил модулем для членения суток на двенадцать отрезков. Иероглиф "ши" состоит из графем "солнце", "земля" и "вершок-цунь" (средняя фаланга указательного пальца), что вместе может быть истолковано как определенная часть земной поверхности, расчлененная на вершки солнечным светом, или "земляная мера солнца" – что-то вроде солнечных часов. В целом картина выглядит так: солнце движется по небу, сменяются циклические знаки, перемещается за солнцем тень от бамбука, и эти перемещения фиксируются ударами шахмат о шахматную доску. В этом удивительно ритмизированном пространстве, между слухом и зрением, между сном и реальностью, мы и оставим на некоторое время нашего героя.

Совсем другая картина открывается нам во втором четверостишии, где показана проделка маленькой шалуньи. Как и в предыдущем катрене, первая строка здесь создает экспозицию. При этом мы сталкиваемся с таким явлением, как построфный параллелизм. Словосочетанию "шань сен" ("отшельник"), с которого начинается первое четверостишие, в начале второго четверостишия соответствует словосочетание "сяо ва" ("дитя", "крошка"); высокое, духовное (шан) таким образом словно перекликается с низким, профанным (ся).

Слово "сяо" употребляется в этой строке дважды, и если в паре со словом "тин" (25) – "лодка" – срабатывает лишь его основное значение – "маленький", то в паре с "ва" ("красавица") мы должны учитывать и такие его значения, как "неопытный", "осторожный", "ребенок".

Слово "чен" (23), кроме глагольного значения "толкать лодку шестом", передает и качество – "быть наполненным до краев". То есть лодочка настолько мала, что едва не до краев погружена в воду. Обрисованная ситуация пронизана ощущением крайней шаткости и даже реальной опасности, и в этом отношении она диаметрально противоположна ситуации покоя и сосредоточенности, в которой находится почтенный отшельник. Не трудно представить, как долго девочка не решалась на отчаянный поступок, как трепетало ее сердце, и как, в конце концов, оттолкнувшись от берега, она выплыла на открытое место, рискуя каждую минуту быть замеченной. И весьма знаменательно, что состояние тревоги и волнения девочки на лодке тонко усиливается вступительным иероглифом второй строки. Знак "тоу" (26) – "кража" – составлен из графем удивительно близких по значению событиям всей первой строки-столбца. В частности, графемы "человек" и "лодка" словно впитывают в себя на ассоциативном уровне обстоятельства предыдущей строки, переводя их в разряд недозволенного.

Очень интересен с точки зрения графического построения следующее иероглиф – "цай" (27) – "срывать". В левой части он содержит графему "рука", в правой сверху – "когти", а снизу – "дерево", что вместе буквально изображает картину когтистой руки, которая срывает плод с дерева. (Заметим, кстати, что значения отдельных графем в сложных иероглифах далеко не всегда совпадают с общим значением знака; кроме того, бывают сложные иероглифы – гетерограммы, – компоненты которых между собой содержательно вообще не связаны и на общую семантику знака никоим образом не влияют. Однако многоплановость древнекитайских текстов невозможно постичь без учета многоплановости каждого иероглифа, и потому мы подробно останавливаемся на этих деталях и семантических нюансах.)

Вслед за слово "срывать" идет слово "белый" – "бай" (28) и "лянь" (29) – "лотос". Последнее слово этой строки "хой" (30), переведенное нами как "возвращаться назад", может иметь в данном контексте (рядом со словом "лодка") и другое значение – "перевернуться". Попробуем выяснить, привнесена ли автором в текст эта двусмысленность сознательно, будучи выражением определенной художественно-мировоззренческой концепции, или нам все же следует отдать предпочтение какому-то одному из двух значений иероглифа "хой".

В качестве составного знака этот иероглиф входит в слово "хойвень" ("палиндром", "оборотень", слово, которое можно читать в обеих направлениях). В европейских языках мы знаем целые тексты, написанные по такому принципу (так называемые стихи-"раки" у поэтов украинского барокко, знаменитая латинская надпись на мраморной купели в храме св. Софии в Константинополе: "NISPONANOMIMATAMIMONANOPSIN" – "омывайте не только лица, но и грехи ваши" и т.д.). Для китайцев принцип палиндрома означает равнозначность чтения сверху вниз и снизу верх. Но ведь "верх" и "низ" в мировоззрении древних китайцев – это Небо и Земля, ян и инь!..

Само по себе слово "хой" характеризует явление любого турбулентного процесса вообще, почему и входит в такие сложные понятия, как "водоворот", "смерч" и т.д. Итак, что произошло в четверостишии: лодочка, отплыв от берега, достигла середины озера и вернулась обратно или пере-вернулась, как только девочка сорвала лотос?..

Следует признать, что двусмысленность эта в стихе допущена поэтом сознательно: в рамках поэтической условности две вроде бы несовместимые развязки оказываются вполне допустимыми и даже функционально необходимыми. Чтобы понять целесообразность такого художественного решения, выясним суть дерзкого поступка маленькой озорницы и, в частности, попробуем разобраться, что это за лотос, который она украдкой попыталась сорвать.

Известно, что в культурах многих народов лотос выступает важным мифопоэтическим символом, связанным с женским началом, с символикой материнского лона, в котором зарождается жизнь. В культуре Египта из цветка лотоса появляется бог Ра, в Индии – "лотосорожденный" Брахма. На лотосе сидит также немало других богов индуистского пантеона, со временем он становится и "троном" Будды. В Китае, в традиции даосизма с лотосом связывались представления об упоминавшемся уже "Лотосовом озере" – обители бессмертных. Характерно, что одна из "восьми бессмертных", благодетельная дева Хе Сянь-гу, имеет свой иконографический атрибут – "цветок открытой сердечности" – лотос. В связи с таким пониманием лотоса как цветка чистоты и целомудрия в Древнем Китае существовал распространенный ритуал, согласно которому девушки и женщины, собирая лотосы, проявляли свое целомудрие и преданность любимым. В первом случае это было тайное раскрытие девичьих сердечных тайн, во втором – открытое, сопровождаемое специальными песнями утверждение женской и в особенности вдовьей верности мужчине. Не случайно на могиле незамужней женщины изображалась специальная лодочка для сбора лотосов.

С этой точки зрения поступок нашей героини можно расценить двояко. Если она совсем дитя, то ее поступок – известная всем нам попытка ребенка казаться взрослым. Если же она подросток, перед нами первое движение женского сердца, первый стыд признания неизвестному нам избраннику. Поступок девочки – не обычное позволительное действие, а кража, – девочка срывает запретный цветок (вспомним библейскую Еву!..), и тем самым, не подозревая, погружается в водоворот жизни. Отсюда и след, который лодочка оставляет в ряске, – это одновременно и конец ее непричастности, и начало ее приобщения. Сюжетная "двусмысленность" – лодочка поворачивает к берегу или переворачивается – на символическом уровне исчезает, так как и "поворот", и "переворот" означает, в сущности, одно и то же: переход героини в новое качество. Вместе с тем "двойственность", которая существует на уровне внешнего сюжета, на уровни символического подтекста не только не исчезает, но напротив – в предпоследней строке усиливается.

Словосочетания "бу цзе" (31, 32) состоит из отрицания "бу" и чрезвычайно многозначного иероглифа "цзе". В левой его части находится графема, которая означает "рог", "острие", "риф", "мыс", то есть нечто такое, что выступает-рассекает. В правой верхней части – "нож", внизу – "бык". В целом иероглиф "цзе" объединяет такие понятия, как "раскалывать", "разъединять", "расчленять", и именно от этого "расчленения" производны такие значения "цзе", как "понять", "уяснить", "постичь", "осознать". Речь идет об аналитическом расчленении целого для его детального познания – примерно в том смысле, в котором пушкинский Сальери "музыку разъял, как труп". Именно поэтому термином "цзе" в китайской математике обозначается непосредственное разрешение задачи. Героиня нашего стиха, можно сказать, не просто "не поняла", "не догадалась", "не сообразила", – она "не врубилась" в ситуацию, "не расчленила" ее, "не проникла" в ее суть. "Несмышленость" девочки имеет здесь не только конкретно-ситуационный, но значительно более широкий – бытийно-космологический характер.

Три следующих слова – "цан цзун цзи" (33, 34, 35) – состоят из двух понятий: "цзун цзи" – "идти по пятам", "преследовать", "гнаться" и "цан" – "прятать". Здесь возникает довольно сложная игра смыслов. Дело в том, что словосочетание "цзун цзи" состоит из иероглифов, каждый из которых выражает понятие "след". Картина возникает приблизительно такая: лодочка рассекает поверхность ряски; след, который остается позади, буквально гонится за лодочкой; девочка не сознает ("не просекает" сути событий), не догадывается, что поверхность воды рассечена и что за нею по пятам гонится предательский след. На примере этой строки особенно наглядно видна вся сложность работы над художественным переводом и необходимость учета всех возможных версий одного и того же контекста. Формируя такие версии, приходится максимально вслушиваться в разнообразнейшие, иногда явно побочные или вовсе неуместные ассоциации; скажем, значение слова "цан" (33) – не только "прятать", "перепрятывать", "беречь", но и "буддистский канон" ("питака") и даже топоним "Тибет"... На поверхности, разумеется, ясно, что Тибет здесь ни при чем. А между тем все мы знаем, чем является Тибет для буддистов, и потому какая-то отдаленная метонимическая ассоциация невольно все-таки фиксируется сознанием. А затем это невыразимо-"тибетское" "нечто", объединяясь со значением "питаки", заставляет нас оценить след, оставленный лодочкой, как своеобразный "канон", то есть сокровенное высказывание, начертанное девочкой и при этом ею не замеченное, не прочитанное, не осознанное. Если же вспомнить, что справа от "питаки следа" (33, 34) находятся иероглифы, которые обозначают "белый лотос" (28, 29), а слева – "единое дао" (38, 39), то поэтическая ситуация может оказаться вообще неподвластной переводчику. И лишь проникновенная художественная интуиция, подкрепленная знанием культуры оригинала, может помочь в воссоздании основного содержания с минимальными потерями.

Последняя строка стиха дает нам для этого неплохие основания. Словосочетание "фу пин" (36, 37) в обычном понимании – это просто "ряска", которая плавает на поверхности воды. Но существует также инверсионное сочетание – "пин фу" – "скитаться", "бродить по свету". Кроме того, довольно распространено словосочетание "пин цзун" (37, 34) – "следы ряски", – которое используется применительно к путешественникам и бродячим монахам и несет в себе дух мировоззренческого принципа "фен лю". В образном отношении выражение "фу пин" ("ряска, которая плавает"), довольно близко традиционному в украинской поэзии "перекати-полю", которое применяется для характеристики странствующих дьячков-философов или слепых козаков-бандуристов. С точки зрения взаимоотношений "ян-инь" "ряска" с ее покорной податливостью является, безусловно, олицетворением женского начала инь. Тем временем лодочка (а вместе с ней и девочка), которая рассекает поверхность ряски, в данном контексте соотносится с ян.

Но недолго ряска будет хранить на своей поверхности след от лодки. Заключительный пассаж "и дао кай" (38, 39, 40), что в одном контексте с ряской означает "единая дорожка раскрылась", состоит из весьма значимых иероглифов. Знак "и" – это прежде всего "единица", а в философском плане это нечто первозданное и нечленимое. "Дао порождает единицу", – сказано в одном из параграфов "Дао де цзина". И знаменательно, что именно за иероглифом "и" следует иероглиф "дао". Словосочетание "и дао" можно перевести и как "следовать одним путем", "двигаться в одном направлении". Заключительный знак "кай" (40) означает "раскрываться". И здесь мы снова сталкиваемся с многозначностью ассоциаций, в особенности "густой", поскольку речь идет не только об окончании катрена, но и всего диптиха в целом.

Прежде всего, "и дао кай" ("единое дао раскрылось") – это своеобразное авторское резюме на манер: "се ля ви" ("такова жизнь..."), – характеристика общей дуалистической картины мира, ее "секунды", составленной с двух зафиксированных мгновений. Кроме того, выражение "следовать одним путем" надо понимать как общее движение отшельника и маленькой шалуньи в едином потоке Перемен, где каждый из них является звеном одной цепочки, одной "синусоиды". Ну, а "раскрытая прямая дорожка", этот эфемерный дао-путь, выводит нас из диптиха со странным ощущением, что ряска сомкнется за нашей спиной сразу, как только мы произнесем последнее слово стиха.

Теперь, когда мы выяснили не только сюжетную схему стиха, но и все разнообразие его внутренних образно-философских ассоциаций, можно приступать наконец к собственно художественному переводу. Вряд ли кому-нибудь из переводчиков посчастливится воссоздать средствами европейской поэтики все богатство древнекитайского иероглифического оригинала. И все же не будем считать наши усилия тщетными, а наш педантизм и скрупулезность анализа – избыточными. Даже зная, что в переводе мы не сможем показать больше, чем одну восьмую айсберга, постараемся все же изобразить ее так, чтобы читатель мог составить для себя хотя бы приблизительное представление об оставшихся семи восьмых. А потому не будем жалеть усилий, анализируя еще не переведенный оригинал, и не будем ограничиваться чересчур скупыми комментариями к уже готовому переводу. Чтобы читая древнекитайский или древнеяпонский стих о цветущем дереве и молодом месяце, шелесте бамбука и дорожке посреди озера, каждый догадывался, что речь идет не о простых пейзажных зарисовках, а о фундаментальнейших категориях человеческого бытия, о диалектических взаимоперевоплощениях и драматических противостояниях. Чтобы все, что остается за строкой перевода, словно исполинская незримая часть айсберга, проступало сквозь толщу самых отдаленных эпох и культур, одолевая наши стереотипы мышления, наши европоцентристские предубеждения, наше неумение или нежелание сосредоточиться и задуматься.