ОГЛАВЛЕHИЕ

ОГЛАВЛЕHИЕ  >>>

>>>Для классической психологии XIX в. чувственные образы были важнейшим и очевиднейшим предметом исследования. Ни у кого не только не возникало, но и не могло возникнуть сомнений в их существовании, так как на протяжении веков они рассматривались классической философией как самые бесспорные и несомненные явления сознания. Психологи XIX в. были бы крайне удивлены, если бы узнали, что на протяжении двух третей века двадцатого психические явления, в частности образы и ощущения, либо вообще не будут рассматриваться бихевиористской психологией, либо будут рассматриваться как малосущественные эпифеномены, сопровождающие физиологические процессы. Лишь в последней трети ХХ в. образы и ощущения под названием «чувственные репрезентации» вновь получили право на обсуждение их возможной роли в психической жизни человека. Однако до сих пор факт их наличия признается далеко не всеми исследователями. Важную роль в их возвращении в психологию сыграли «объективные» эксперименты с ментальными образами, в первую очередь эксперименты Р. Шепарда, С. Косслина и их коллег (см. выше).

Мы уже обсуждали, что для признания ментальных образов пришло время и «плод созрел сам» вне зависимости от «объективности», достоверности и бесспорности проведенных экспериментов. Этот факт подтверждается, например, и замечанием Р. Л. Солсо [1996, с. 300], который пишет, что недавно возродившийся интерес к мысленным образам был встречен когнитивными психологами более чем неоднозначно. Некоторые (А. Пэйвио, Р. Шепард, С. Косслин) приветствовали их возвращение в психологию. Другие (Р. Аткинсон, М. Роуф, Г. Бауэр) отнеслись к ним прагматически: Дж. Андерсон с Г. Бауэром, например, включили это понятие в теорию пропозициональной репрезентации знания. Третьи (З. Пылишин, У. Брюэр и др.) по-прежнему считают, что мысленные образы представляют собой просто субъективный эпифеномен, тогда как знание является концептуальным и пропозициональным, а не сенсорным или картинным.

В связи с этим замечу, что если уж эксперимент что-то доказывает однозначно (см., например, эксперимент С. Смита и соавт., разд. 1.1.4), то какие уж тут могут быть сомнения и разногласия? Если же не доказывает, а лишь соответствует духу времени и требованиям перемен, то тут могут быть и сторонники, и противники, и сомневающиеся. Сейчас в когнитивизме сформировались и сосуществуют три основные теории кодирования и хранения информации: радикальная гипотеза образов (Б. Бугельски, Р. Шепард, П. Подгорный), концептуально-пропозициональная гипотеза16 (Дж. Андерсон, Г. Бауэр, З. Пылишин) и гипотеза двойного кодирования (А. Пэйвио, Г. Бауэр, Л. Брукс).

В соответствии с радикальной теорией образов даже «абстрактное знание» и «значения абстрактных слов» в той или иной степени «имеют образные и эмоциональные компоненты», формирующиеся в опыте каждого человека. Не существует «чистых абстракций», не связанных с чувственными репрезентациями. Б. Г. Мещеряков и В. П. Зинченко (2004) цитируют Б. Бугельски (B. Bugelski, 1970):

Мы все против «загрязнения окружающей среды», но я представляю его как сточную канаву возле моего дома. А как его представляете вы? [С. 457.]

Р. Л. Солсо [1996, с. 292] считает радикальную теорию образов крайним выражением образных теорий, так как она утверждает, что информация представлена в уме исключительно в виде образов. Он пишет, что представления Б. Бугельски об образах интуитивно привлекательны, так как наша интроспекция, действительно, говорит нам о том, что «сенсорные стимулы часто превращаются в образы». Будучи, однако, убежденным когнитивистом, Р. Л. Солсо полагает тем не менее, что «найти этой идее эмпирическую поддержку не легко». Не вполне понятно, впрочем, какую еще эмпирическую поддержку, кроме возможности вызвать произвольно в собственном сознании любой чувственный образ, необходимо иметь автору?

Менее радикальная и более гармоничная, по мнению многих авторов, теория «двойного кодирования» была создана А. Пэйвио (его фамилию переводят еще как Паивио и Пайвио). А. Пэйвио (A. Paivio, 1971, 1971а, 1975 и др.) выдвинул предположение о существовании двух относительно независимых знаковых подсистем долговременной памяти, одна из которых оперирует с образной, а другая – с символической информацией. Единицами образной системы являются имагены (imagens), хранящие информацию в аналоговой форме, а единицами символической системы – логогены (logogens) – абстрактные вербальные элементы. Автор полагает, что конкретные и абстрактные слова одинаково легко «кодируются вербально», но конкретные слова «кодируются еще и образно». Вообще образный код больше подходит для «конкретной», а не для «абстрактной информации». Вербальный же код, скорее, пригоден для абстрактной информации.

В своих экспериментах А. Пэйвио (А. Paivio, 1986) изучал, в частности, методом шкалирования степень образности существительных. Он оценивал способность слов вызывать у испытуемых соответствующий мысленный образ. Оказалось, что некоторые слова: «слон», «оркестр», «церковь» – более образны, чем другие: «деяние», «контакт», «добродетель». А. Пэйвио также предлагал испытуемым пары объектов, например пару «помидор – бокал», представленные в разных формах (слово – слово, слово – рисунок и рисунок – рисунок). Испытуемых спрашивали, какой объект из пары более круглый. Автор предположил, что для сравнения объектов требуется вызывать в сознании их образы. Если пара состояла из слов, необходимо было для каждого слова вызвать в сознании соответствующий ему образ, а затем сравнить образы. В случае пары из слова и рисунка следовало актуализировать образ, соответствующий слову и сравнить его с образом рисунка. В случае пары рисунков нужно было сравнить два образа. Наибольшее время требовалось для ответа в случае пары «слово – слово», меньшее время занимал ответ в случае «слово – рисунок», и быстрее всего задача решалась в случае пары «рисунок – рисунок».

Помимо работ А. Пэйвио теорию двойного кодирования подтверждают, например, многочисленные эксперименты А. Бэдделея (A. Baddeley, 1976), Л. Брукса (L. R. Brooks,1968), Г. Бауэра (G. H. Bower, 1970) и других исследователей.

То, что доминирующее в современной экспериментальной психологии направление – когнитивизм не спешит признавать за ментальными образами право на существование, объясняется не только тем, что когнитивизм – «законный наследник»17 бихевиоризма, хотя и всячески открещивающийся от него, но и реальными недостатками содержания понятий ощущение и образ. К таким недостаткам можно отнести, например, следующие:

Н. Смит (2003) пишет:

Было предложено два (с некоторыми вариациями) механизма, посредством которых мир внутренне репрезентируется нашим компьютерным мозгом. Один из них включает образы конкретной сенсорной модальности. Их львиная доля приходится на зрение… Эти образы являются аналогами реального объекта или события и носят название «аналоговых репрезентаций»… Второй тип репрезентации называется «пропозициональной репрезентацией»… Репрезентации данного типа не ограничены той или иной сенсорной модальностью, но подобны языковым. Они состоят из идей и подчиняются комбинаторным правилам. Следует отметить, что те когнитивисты, которые относят себя к «элиминативистам» (от англ. eliminate – «устранять»), настаивают на том, что репрезентаций не существует; существуют лишь функции мозга. Они устраняют репрезентации. Одна из разновидностей данного подхода называется теорией «тождества», ибо, согласно данной точке зрения, функционирование мозга и разум тождественны. «Неэлиминативисты»… же настаивают на реальности репрезентаций, которые вырабатываются благодаря деятельности мозга. Данная точка зрения известна также под названием «эпифеноменализма», или «эмерджентизма»: репрезентации появляются или возникают в результате биологических операций, осуществляемых мозгом, и не тождественны самим этим операциям [c. 88].

Когнитивной психологии потребовались, как я уже отмечал, многочисленные экспериментальные исследования, вроде бы «объективно» доказывающие сам факт наличия психических образов, чтобы проблему существования последних вновь начали серьезно обсуждать. Р. Л. Солсо [1996, с. 276] сообщает, например, что тема мысленных образов, еще недавно полностью игнорируемая в американской психологии, снова стала вызывать в последние годы сильный интерес у одних при настороженном скептицизме других. Тем не менее в когнитивизме, который является ведущим направлением современной психологии, рассматриваются не образы и ощущения, а репрезентации. В этой связи особенно показательна двойственность позиции мэтров современной когнитивной психологии. Так, один из авторитетнейших мировых психологов и основоположников когнитивной психологии Дж. Андерсон (2002) пишет:

Отмечались значительные расхождения в мнениях по вопросу о характере репрезентации знаний, частично отражавшие суматоху и неразбериху при отделении когнитивной психологии от бихевиоризма. Велись дебаты о том, какие виды репрезентаций знаний существуют в психике и что точно имеется в виду под различными утверждениями о репрезентации знаний [с. 111].

Можно вообразить, что в голове имеются картины (заметим, только «вообразить», а не обнаружить интроспективно зрительные образы, потому что с точки зрения когнитивной психологии интроспекция – это по-прежнему нечто, безусловно, неприемлемое. – Авт.), на которые смотрит некоторое внутреннее существо в мозге, или что в голове имеется речь, которую слушает то же самое внутреннее существо. …Однако некоторые данные позволяют предположить, что «картины в голове» действительно существуют [с. 115–116].

Автор, как и многие другие представители этого направления, предпочитает оперировать более «реальными», с их точки зрения, предметами, чем ментальные образы. Например, обсуждать «топографическую репрезентацию зрительного стимула в зрительной области коры мозга», что возвращает нас к забытым идеям причинно-следственной связи «образа на сетчатке» с образом в сознании. Дж. Андерсон продолжает:

…зрительная область в коре содержит топографическую репрезентацию зрительного стимула. Активность в коре будет соответствовать пространственной структуре стимула… Мы видели, что имеются отдельные клетки, которые представляют линии в определенных местах и ориентациях. Изображение было представлено паттерном активации в месте расположения таких клеток, которые кодировали различные особенности этого изображения. Можно предположить, что, когда испытуемые воображают зрительную сцену, происходит подобная репрезентация в терминах паттерна активации в районе клеток, отвечающих за отдельные признаки изображения [с. 115–116].

Автор не говорит о слуховом образе звучащего слова или визуальном образе печатного слова, а лишь замечает, что:

…можно попробовать найти различие между репрезентацией звучания слова в сравнении с напечатанным словом… [с. 135].

Дж. Андерсон, используя понятие образ для обозначения образов представления, предпочитает обходиться и без понятия образ восприятия:

Труднее обрабатывать образ, чем фактический стимул [с. 126].

Зрительные образы имеют много общих свойств с продуктами зрительного восприятия, но реинтерпретировать зрительные образы не так легко, как фактические изображения [с. 127].

Тем не менее, обсуждая опыты Р. Финке, С. Пинкера. и М. Фараха, Дж. Андерсон в итоге вынужден признать факт наличия психических образов. И все же он, как и большинство когнитивных психологов, испытывает к образам и ощущениям явное предубеждение и предпочитает использовать термин репрезентации. Автор [с. 111] выделяет «репрезентации, основанные на восприятии» (по-видимому, образы восприятия), и «репрезентации, основанные на значении» (вероятно, понятия и конструкции из них). Правда, обосновывает он [с. 115] это в основном тем, что «вербальная и зрительная информация по-разному обрабатываются различными частями мозга».

Сходное с позицией Дж. Андерсона отношение к образам демонстрирует и другой основоположник когнитивной психологии – У. Найссер (2005):

Некоторые философы были вынуждены постулировать существование перцептов потому, что иногда мы как будто бы видим вещи, которых на самом деле нет: кино, последовательные образы, двоящиеся образы, галлюцинации, сны и т. д. В большинстве этих случаев имеет место своего рода «моделирование»: иными словами, наблюдатель оказывается систематически неправильно информированным. Либо в реальной среде, либо в какой-то части его зрительной системы моделируется информация, которая была бы в наличии, если бы объект реально присутствовал. Механизм моделирования очевиден в случае кино и едва ли менее очевиден в случае последовательных образов, двоящихся образов и подобных феноменов. Такое моделирование обычно имеет незавершенный характер и легко обнаруживается: мы узнаем кино или последовательный образ, когда видим их. В этих случаях «перцепт» можно определить как тот конкретный объект (или размытая форма и т. д.), который, скорее всего, обеспечил бы эту же самую информацию, если бы он действительно присутствовал. Когда объект присутствует, нет никакой необходимости в постулировании отдельного перцепта [с. 609].

Как следует из этой цитаты, мы «постулируем существование образов восприятия» только потому, что «иногда как будто бы видим вещи, которых на самом деле нет» (кино, например), и когда мы «неправильно информированы», а «когда объект есть, в образе восприятия нет необходимости». У этого очень уважаемого мною автора настолько отличная от моей позиция, что с ним сложно даже полемизировать.

В случаях кино-, видео-, фото- и тому подобных изображений нет никакой «неправильной информированности», о которой говорит У. Найссер. Просто здесь мы имеем дело с особыми физическими объектами, многие из которых (например, фотографии) являются иконическими знаками других (основных), известных нам объектов и актуализируют модели-репрезентации этих основных объектов в нашем сознании даже в отсутствие основных объектов.

Описывая способность человека сознательно вращать ментальные образы, исследованную Р. Шепардом и его коллегами, У. Найссер, например, лишь задает вопрос:

Не обязывает ли нас существование ментального вращения допустить наличие «аналоговых» представлений в памяти? [У. Найссер, А. Хаймен, 2005, с. 18]

Следующие рассуждения У. Найссера (1981) типичны для представителей когнитивной психологии:

Некоторые психологи полагают, что можно манипулировать образом, изучать его и перерабатывать… как если бы он был картиной, которую реально разглядывает индивид. Это в определенном смысле согласуется с интроспекцией, поскольку мы действительно как будто бы рассматриваем наши образы. В то же время философский аспект такого подхода имеет целый ряд слабых мест… [с. 142–143].

…вещи, находящиеся внутри или позади других вещей, можно представить точно так же, как вещи, взаимодействие которых открыто взору. Если бы образы были мыслимыми картинами, это было бы невозможно: никакая обыкновенная картина не в состоянии показать закрытые объекты (исследователи, которые проводят аналогии между образами представления и картинами, пишут, впрочем, о «как бы картинах», а не о «картинах». – Авт.). Если же, однако, они суть предвосхищения, нельзя ограничивать их тем, что можно увидеть только с данной точки наблюдения. Отсюда следует, что память получит дополнительную помощь, если вообразить скрытые, не допускающие графического изображения связи между двумя вещами, и представить себе эти связи в виде некоторой картины [с. 155].

Иными словами, сам У. Найссер в итоге приходит к сравнению образов представления с теми же «картинами». Тем не менее автор пытается избежать возвращения к представлениям об образах классической психологии и предлагает новые, хотя и не вполне удачные и не очень ясные трактовки этого понятия:

…умственные образы суть перцептивные предвосхищения… [с. 181].

Образы – это готовность к восприятию информации, фактически отсутствующей в непосредственной ситуации… [с. 195].

Образы (представления и воспоминания. – Авт.) не являются воспроизведениями или копиями ранее сформированных перцептов, поскольку восприятие по своей сути не сводится… к получению перцептов (вопрос: а к чему тогда восприятие сводится? – Авт.). Образы (представления и воспоминания. – Авт.) – это не картинки в голове, а планы сбора информации из потенциально доступного окружения [с. 145].

Встает вопрос: что собой феноменологически представляет этот «план сбора информации», якобы возникающей в нашем сознании? В то же время автор отмечает важное обстоятельство: вполне вероятно, что люди различаются в своих способностях переживать более и менее яркие чувственные образы, а также в способности давать себе отчет о своем психическом содержании. Он полагает, что:

некоторые люди находят естественным утверждать, что они «видят» свои образы, другие же полностью отвергают такую терминологию. Трудно сказать, насколько эти индивидуальные различия связаны со случайным выбором метафоры и насколько они отражают реальные различия зрительных перцептивных механизмов [с. 144].

С одной стороны, полубихевиористская в своей основе позиция не позволяет У. Найссеру признать наличие образов как психических феноменов в полном объеме. С другой стороны, как глубокий ученый, он не может и отказаться от них полностью из-за их субъективной очевидности. В итоге он замещает феноменологическую сущность образа ссылкой на его гипотетическую функцию, что совсем не проясняет вопрос, а только еще больше его запутывает.

Понятие образ не вызывает энтузиазма и у других когнитивных психологов. Р. Л. Солсо (1996), например, тоже предпочитает обходиться без него. Он пишет:

…эксперименты Косслина и Шепарда показывают, что зрительные образы, по-видимому, отражают внутренние репрезентации, функционирующие аналогично восприятию физических объектов [с. 299].

То, что мы ощущаем (видим, слышим, обоняем или чувствуем вкус), почти всегда есть часть сложного паттерна, состоящего из сенсорных стимулов [с. 33].

…мы знаем, что свет, отражающийся от печатной страницы, воспринимается чувствительными нейронами и передается в мозг, где происходит опознание деталей, букв и слов. Однако в этом элементарном процессе не участвует значение, которое обычно постигается в процессе чтения [с. 333].

Рассматривая кратковременную память, мы видели, что информация в ней хранится в акустическом виде, а также, возможно, в зрительном и семантическом, но все же тип используемого в ней кода часто вызывает споры. …В долговременной памяти информация, очевидно, кодируется и акустически, и визуально, и семантически. …Вкусовые, запаховые и тактильные коды также используются в долговременной памяти, но они крайне мало исследованы [с. 194].

Самое главное, что в этом выстроенном автором «элементарном процессе» не участвуют вербальные ментальные образы, на уровне которых и «происходит опознание деталей, букв и слов». Итак, как мы видим, несмотря на громкие заявления когнитивистов об их отказе от бихевиоризма, последний по-прежнему во многом определяет их взгляды.

Многие представители когнитивизма жестко разграничивают образы воспоминания и представления, с одной стороны, и образы восприятия – с другой, рассматривая в качестве «мысленных образов» и варианта репрезентации знаний лишь первые. Тогда как перцептивные образы рассматриваются ими как «результат действия стимула», «продукты зрительного восприятия», «фактические изображения», «конкретные объекты», «восприятие информации», «сложные паттерны, состоящие из сенсорных стимулов» и т. п. В общем, как угодно, но не как образы восприятия.

Б. М. Величковский (2006) в своем двухтомном обзоре литературы по когнитивной психологии пишет:

Считается, что отдельные аспекты схем18 могут осознаваться в форме «субъективных образов». Объяснение природы последних представляет собой одну из наиболее спорных проблем когнитивных исследований. Теория двойного кодирования Пэйвио подчеркивает специфику образного кодирования, хотя сторонники данной теории не всегда способны достаточно ясно объяснить, в чем эта специфика состоит. Тяготеющие к формализации авторы трактуют образы как предложения некоторого «ментального языка». Интересным представляется мнение Найссера (1980). Если первоначально (в период «Когнитивной психологии») он считал образы своего рода ослабленным восприятием, то в последующие годы его точка зрения претерпела изменения. Вслед за Ж. Пиаже и П. Я. Гальпериным он связывает образы с интериоризированными действиями [с. 50].

Автор (2006a), как и У. Найссер, подчеркивает значение индивидуальных различий, которые, вероятно, сильно влияют на позиции исследователей:

…природа образов продолжает вызывать оживленные споры. Дискуссия была начата Пылишиным (Pylyshyn, 1981), атаковавшим исследования образной памяти за чрезмерную «картинность» лежащей в их основе метафоры. Фактически утверждается, что наглядные образы являются эпифеноменами, а эффективные формы репрезентаций – это дискретные логические функции, или пропозиции. Спор об аналоговой или пропозициональной природе образов продолжался несколько десятилетий, приобретая такой характер, что для его разрешения нужно было бы уметь буквально «заглянуть в мысли» другого человека. Интересно, что позиция, занимаемая в этой дискуссии, коррелирует с особенностями зрительных образов участников и различиями в их подготовке, причем сторонники картинной метафоры тяготеют к гуманитарным наукам и биологии, а представители пропозициональной точки зрения – к математике и языкам программирования [с. 291].

И все же Б. М. Величковский (2006a) тоже убежден, что когнитивная психология должна иметь дело с чем-то «более объективным», чем ментальные явления. Он, например, задает вопрос:

Нельзя ли найти какие-либо более серьезные, например нейропсихологические, доказательства связи восприятия со способностью образного представления (визуализации)? [С. 53.]

Интересно было бы увидеть, как можно нейрофизиологически доказать связь двух психических явлений между собой, еще и не используя при этом интроспекцию, которая не признается когнитивизмом. Впрочем, сам автор [с. 54–55], ссылаясь на новые эксперименты С. Косслина19, совершенно справедливо заключает,

что если величина образа объекта – это абстрактный (символьный) параметр некоторого логического суждения, то трудно ожидать соответствия между характеристиками образа и пространственными параметрами активации зрительных структур мозга.

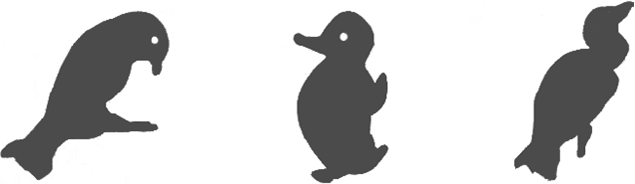

Описывая эксперименты З. Пылишина с многозначными фигурами (рис. 3), допускающими различные смысловые интерпретации (кошка – сокол, утенок – кролик, утка – куница), Б. М. Величковский [2006а, с. 54] отмечает, что если испытуемому, не знающему о существовании двух возможных интерпретаций, показать фигуру в положении, оптимальном для восприятия первого из альтернативных объектов, а затем предложить мысленно перевернуть ее в положение, объективно способствующее узнаванию второго объекта, то испытуемый не сможет обнаружить в представляемой фигуре второй объект. Тогда как при поворотах рисунков с этими фигурами испытуемый легко узнает либо один, либо другой объект. Он пишет:

Пылишин (Pylyshyn, 2003) считает, что здесь проявляется самое главное свойство, отличающее мысленные образы от чувственного восприятия, – в отличие от наблюдаемой сцены, предмета или изображения мысленный образ не может быть семантически интерпретирован, поскольку он сам есть всего лишь семантическая интерпретация [с. 54].

Рис. 3. Многозначные фигуры

Как я постараюсь доказать дальше, никаких специальных «семантических интерпретаций» как таковых в сознании нет и быть не может. В сознании есть только те явления, которые в принципе могут быть интроспективно в нем обнаружены, то есть только то, что принципиально доступно рефлексии и может быть зафиксировано интроспективно в качестве психического явления. Соответственно, в сознании нет в форме особых психических сущностей, отличных от образов и ощущений, ни «семантических интерпретаций», ни «готовностей», ни «схем» (если это не визуальный образ созданного человеком материального объекта – схема чего-либо), ни многочисленных иных неясных сущностей, широко обсуждаемых в когнитивной психологии. В нем есть лишь ощущения, образы и составленные из них более сложные психические конструкции. Все остальное, описываемое в литературе в качестве неопределенных и непонятных, но якобы присутствующих в сознании сущностей, является гипотетическими конструкциями исследователей и не более того.

Обсуждаемая Б. М. Величковским [2006а, с. 54] многозначная фигура, в которой потенциально представлены два разных объекта, после того как мы уже опознали в ней один из них, актуализирует в сознании модель-репрезентацию (преимущественно визуальные образы представления именно этого конкретного объекта: либо птицы, либо кошки, либо утки, либо кролика и т. д.). Далее эта находящаяся уже в нашем сознании сенсорная модель-репрезентация первого объекта при прекращении актуального восприятия фигуры начинает выступать как установка и не позволяет больше никак трансформировать образ воспоминания-представления многозначной фигуры, чтобы распознать в фигуре что-то еще, даже если мы мысленно ее перевернем. В то же время при восприятии перевернутого рисунка мы способны опознать в фигуре второй объект, так как образ восприятия объекта не столь жестко, по-видимому, зависит от установки, как образы представления-воспоминания.

Почему исследователи, не принимающие факт существования психических образов, полагают реальным факт наличия концептуально-пропозициональных репрезентаций? Что является для них доказательством наличия последних? Предложения в книге, которую они, например, читают, или те предложения, которые пишут сами? Но предложения – это не концептуально-пропозициональные репрезентации, а конструкции языка. Конструкции языка действительно результат экстериоризации наших вербальных20 психических конструкций, которые и есть те самые «концептуально-пропозициональные репрезентации», но об этом мы тоже знаем лишь на основании собственной интроспекции.

Получается, что у нас нет никаких «объективных» доказательств не только существования чувственных репрезентаций (образов и ощущений), но и каких-либо доказательств существования концептуально-пропозициональных репрезентаций. Более того, если какие-то и вроде бы даже «объективные» и экспериментальные доказательства наличия образных репрезентаций у нас есть, как принято теперь считать благодаря экспериментам с ментальными образами, то «объективных» доказательств существования концептуально-пропозициональных репрезентаций пока нет вовсе. Поэтому традиционные когнитивисты могли и даже должны были бы усомниться и в их наличии и попытаться это экспериментально проверить. Правда, и в отношении образных, и в отношении вербальных репрезентаций у нас есть наиболее достоверные и бесспорные доказательства их существования – результаты нашей интроспекции.

В качестве возможного объяснения распространенных сомнений в очевидности наличия ментальных образов можно, пожалуй, только выдвинуть предположение о том, что разные люди не настолько сходны психически, как представляется нашему «здравому смыслу», и между ними могут существовать радикальные психические различия. Одни люди способны, вероятно, переживать намного более яркие и детализированные ментальные образы, другие – менее. Имеющиеся в литературе указания позволяют всерьез рассматривать такую возможность. Так, Р. Вудвортс (1950) пишет, например:

Существование значительных индивидуальных различий в образах было впервые отмечено Фехнером (G. T. Fechner, 1860) и позже подтверждено на более обширном эмпирическом материале Гальтоном (F. Galton,1880). Фехнер просил своих испытуемых вызвать образ определенного предмета и обнаружил, что в то время, как некоторые сообщали об успехе, другие были способны в лучшем случае получить кратковременное мелькание, после чего образ заменялся голой мыслью о предмете. …Вслед за Гальтоном другие исследователи обнаружили, что у одних индивидов преобладают яркие зрительные образы, а у других – яркие слуховые или моторные образы [с. 396].

В соответствии с данными Ф. Гальтона (F. Galton, 1879) примерно у 10% людей зрительные образы интроспективно отсутствуют. Мне лично тем не менее представляется, что результаты Ф. Гальтона нуждаются в серьезной проверке. Большую роль здесь могут играть также различия в степени рефлексии собственного психического содержания, степени его понимания и эффективности самоотчета. В. Х. Кандинский [2001, с. 121–122] тоже приводит данные о том, что у разных психологов и психиатров были разные способности к вызыванию у себя зрительных и слуховых образов. О своем интересном наблюдении за молодой женщиной, обладавшей способностью переживать уникально яркие и детальные образы представления и воспоминания, трудноотличимые по этим характеристикам от перцептивных образов, сообщает Ч. Ф. Стромейер III [2005, с. 623] (см. разд. 1.3.4). Думаю, сейчас не составит большого труда проведение интроспективных экспериментов, которые позволят ответить на вопросы об особенностях индивидуальных различий ментальных образов и их рефлексии.

В целом нельзя не отметить, что когнитивная психология стала в XXI в. гораздо более терпима к ментальным образам, чем была в последней трети ХХ в. Например, теория А. Пэйвио является сейчас общепризнанной частью когнитивной психологии, хотя и считает совершенно естественным и бесспорным факт существования психических образов – то, что еще не так давно вызывало неприятие у большинства когнитивных психологов.

В заслуживших мировое признание учебниках по психологии авторы пишут уже как о само собой разумеющемся, что:

психологи, философы и программисты делят представления на два больших класса: аналогические и символические. Аналогии обладают некоторыми из действительных характеристик объекта, который они представляют. Символы, напротив, не несут в себе никакой связи с обозначаемым объектом. …Мышление использует оба эти класса представлений [Г. Глейтман, А. Фридлунд, Д. Райсберг, 2001, с. 350].

Мне, однако, представляется нецелесообразным такое жесткое противопоставление образного и вербального «кодирования» (как принято говорить в когнитивной психологии), или образных и вербальных репрезентаций. Хотя с методологической точки зрения это вполне оправданно. И те и другие репрезентации феноменологически являются образными, то есть появляются в сознании человека как чувственные образы в своей основе. Первые – как образы окружающей реальности вообще. Вторые – как образы лишь специфической ее части – особых искусственных объектов – слов. При этом то, что вербальные репрезентации имеют дополнительное символическое значение, ничего принципиально не меняет в их изначально чувственной природе.

Подводя итог, можно сказать, что, попытавшись заменить старые понятия ощущение и образ новым понятием ментальные репрезентации, когнитивная психология лишь создала иллюзию решения связанных со старыми понятиями проблем. Значения, традиционно вкладываемые в старые понятия, действительно не вполне соответствуют психической реальности, упрощая и искажая ее. Однако «новому» понятию ментальные репрезентации в когнитивистской трактовке присущи новые недостатки. В первую очередь – неопределенность содержания с тенденцией к подмене психического содержания этого понятия физиологическим содержанием. В результате чего оно ничуть не лучше раскрывает сущность тех явлений, которые должно обозначать. Более того, новые недостатки даже серьезнее старых.

Понятие репрезентация, кстати, отнюдь не новое. Так, В. Виндельбанд (2007) пишет:

…он (Лейбниц. – Авт.) изобрел выражение, ставшее важным именно для новейшей психологии: он называл представления вообще «representations»… [с. 505].

Следовательно, изначально понятие репрезентации обозначало не что иное, как образы представления. Э. Кассирер (2002) понимает репрезентацию шире:

…репрезентация – представление одного содержания в другом и через посредство другого – должна быть признана сущностной предпосылкой построения самого сознания, условием его собственного формального единства [с. 40].

М. Вартофский (1988) полагает, что:

…понятие репрезентации является одним из наиболее сложных и спорных понятий теории познания. …Понятие внутренней репрезентации оказывается даже еще более сложным и спорным [с. 5].

…репрезентация предстает как специфический, человеческий способ познания. Строго говоря, можно утверждать, что без репрезентаций нет человеческого знания. Или еще более категорично: без репрезентаций нет никакого знания [с. 15].

Я думаю, что, исходя из представлений классической психологии, понятие психические репрезентации можно и должно понимать лишь как психические явления, представляющие (собой) в сознании окружающую нас реальность и нас самих в ней. Хотя в когнитивной психологии это понятие рассматривается сразу в трех, а то и в четырех смешивающихся между собой плоскостях: психологической, физиологической, информационной и даже инженерной, что делает его содержание противоречивым и аморфным. В этой связи интересно высказывание С. Палмера, которого цитирует Б. М. Величковский (2006а):

Каждый, кто попытался почитать современную литературу о когнитивных репрезентациях, довольно скоро пришел бы в недоумение и с полным на то основанием. Эта область запутана, плохо определена и крайне дезорганизована. Среди наиболее популярных терминов можно найти следующие: зрительные коды, вербальные коды, пространственные коды, физические коды, наименования, образы, аналоговые, цифровые и векторные репрезентации, изоморфизмы первого и второго порядка, многомерные пространства, шаблоны, признаки, структурное описание, семантические сети и даже голограммы. Эта избыточность терминов… была бы хорошим делом, если бы все различения были ясны и систематически дополняли друг друга. Факт состоит в том, что они не ясны и не соотносимы между собой… Это не характерно для области с глубоким пониманием своих проблем и серьезным стремлением к их разрешению (Palmer, 1978, p. 259) [с. 289].

Тем не менее само понятие психическая репрезентация представляется мне очень удачным, так как оно подчеркивает тот факт, что в сознании человека возникает в процессе восприятия не «как бы копия» воспринимаемого объекта, а нечто иное. Иное, которое может лишь «представлять» в специфической и несходной с «реальностью в себе» форме воспринимаемый человеком объект. Данное понятие феноменологически более корректное, чем, например, понятия ощущение или образ, но оно имеет два очевидных недостатка. Во-первых, оно более общее и включает в себя фактически все психические явления: и ощущения, и разнообразные психические образы (восприятия, представления и воспоминания), и даже понятия и конструкции из них. Во-вторых, когнитивная психология вообще размыла его границы, чрезмерно и явно неадекватно расширив его значение и включив в него множество неясных нейрофизиологических, биохимических, информационных и прочих конструктов. Поэтому понятие психические репрезентации можно и нужно использовать, но его значение должно быть при этом четко определено.

В дальнейшем изложении я буду исходить из следующих постулатов.

Надо сказать, что сегодня сама когнитивная психология отчетливо распадается на течения. Несмотря на то что очень многие когнитивные психологи уже приняли возвращение в психологию образов, позиции противников ментальных образов достаточно сильны. Традиционный когнитивизм не только сомневается в существовании психических феноменов – он активно пропагандирует компьютерную метафору сознания, отождествляя, например, в том числе репрезентации, символы и алгоритмы. В одном из наиболее авторитетных учебников по психологии, выдержавшем 15 изданий, авторы Р. Л. Аткинсон, Р. С. Аткинсон, Э. Е. Смит и др. (2007) пишут:

Основная идея когнитивной науки состоит в том, чтобы представить когнитивную систему в виде гигантского компьютера, выполняющего сложные вычисления. Подобно тому как компьютерные вычисления можно разбить на ряд более простых – сохранение, извлечение и сравнение символов или репрезентаций, человеческое действие можно разложить на элементарные психические компоненты. …Работу компьютера можно анализировать на различных уровнях: как на уровне технических устройств, где главная роль принадлежит микросхемам, так и на уровне репрезентаций и алгоритмов, где главное – это процессы и структуры данных; сходным образом когнитивную деятельность человека можно анализировать на уровне «устройств», то есть нейронов, и на уровне мысленных репрезентаций и процессов. Таким образом, представления об умственных действиях и уровне анализа являются краеугольными камнями когнитивной науки (Osherson, 1990). …Приметой этого течения является идея, что мысленные репрезентации и процессы можно описать примерно так же, как описываются нейроны и их взаимосвязи. Так, коннекционисты говорят не о сохранении, воспроизведении и сравнении символов, а об активации некоторого элемента и распространении его активности на другие элементы, с которыми он соединен. Эти элементы и соответствующие связи обладают некоторыми свойствами реальных нейронов (например, они могут возбуждаться или тормозиться), но при этом они не обладают всеми свойствами нейрона. Элементы сетей коннекционисты представляют на более абстрактном уровне, чем настоящие нейроны; следовательно, в коннекционизме существует как минимум два уровня анализа (Churchland, 1990) [с. 39].

Это по своей сути глубоко ошибочный, непродуктивный и тупиковый подход. Дело в том, что «работу компьютера» нельзя «анализировать как на уровне технических устройств, так и на уровне репрезентаций и алгоритмов», так как уровень «репрезентаций и алгоритмов» привносится в результаты работы компьютера не компьютерными механизмами, а внешним по отношению к компьютеру и не являющимся его частью человеческим сознанием. Компьютер не более чем физический инструмент, который сам является набором более простых физических объектов. Его функционирование заключается во взаимосвязанном изменении состояния этих элементов и возникновении в результате этих изменений новых физических объектов – изображений на экране или на иных носителях.

В работе и элементах компьютера не больше репрезентаций и даже алгоритмов, чем в работе и элементах мясорубки. Человек, и только человек привносит в изменения физических состояний ЭВМ некое значение, превращает их в своем сознании в символы и знаки, рассматривает их изменения как алгоритмы. Именно он наполняет смыслом возникающие на экране изображения. Репрезентации есть только в сознании, которое работает с компьютером. Компьютер в отличие от мозга не создает репрезентации и не порождает сознание. Он просто сложно изменяет свое физическое состояние во времени по заданным человеческим сознанием схемам этого его изменения – алгоритмам. Самостоятельное по отношению к нему сознание использует его лишь как сложное физическое устройство, отличающееся от калькулятора, ручки и блокнота лишь большим количеством составляющих его элементов. Это человек приписывает компьютеру некое значение, которое на самом деле присутствует в сознании, поэтому компьютерная метафора неприменима для понимания функционирования мозга и сознания.

Считать, что «работу компьютера» можно «анализировать на уровне репрезентаций и алгоритмов», – примерно то же самое, что полагать возможным анализировать работу пишущей машинки на уровне технического устройства и на уровне репрезентаций, содержащихся потенциально в напечатанном ею авторском тексте. Ситуация с человеческим мозгом гораздо более сложная, так как мозг не только функционирует как совокупность физических объектов, например нейронов, но и, вероятно, участвует вместе с организмом в целом в формировании сознания, в том числе тех самых репрезентаций. Поэтому формально его работу, наверное, «можно анализировать на уровне “устройств”, то есть нейронов, и на уровне мысленных репрезентаций и процессов». Однако возникает другой вопрос: насколько правомерно отождествлять работу нейронов и возникновение психических репрезентаций? Вероятно, эти явления взаимосвязаны и как-то сложно соотносятся между собой. Но соотносятся между собой и сложным образом коррелируют с возникновением психических репрезентаций и другие, более простые физиологические явления и изменения. Например, увеличение кровообращения или потребления кислорода в определенных структурах мозга во время решения задач или восприятия объектов. И что нам это дает в понимании психических репрезентаций? Пока ничего, несмотря на оптимистические заявления многих авторов.

Следовательно, утверждение, что «когнитивную деятельность человека можно анализировать на уровне «устройств», то есть нейронов, и на уровне мысленных репрезентаций и процессов» так же, как работу компьютеров, – не просто спорное, но и весьма вредное, как и компьютерная метафора мозга и сознания в целом. Безусловно, когнитивную деятельность следует исследовать на всех уровнях, но из этого никак не вытекает, что ее следует отождествлять с функционированием компьютера, а также пытаться объяснять психические репрезентации, используя понятийный аппарат более низкого уровня, что происходит в когнитивизме везде и постоянно. Б. М. Величковский (2006а), например, пишет:

Чем более полно в рамках нейрокогнитивной парадигмы удается описать психику в терминах объективных мозговых процессов, тем больше, вообще говоря, оказывается соблазн вновь отказаться от менталистской терминологии и целиком перейти на язык физиологии [с. 296].

Автор говорит о широком распространении сейчас «теории идентичности психики и мозга», оперирующей следующими постулатами:

Психические состояния – это состояния мозга. Сознание – это нейрофизиологический процесс [с. 296–297].

Мне представляется, однако, что в рамках «нейрокогнитивной парадигмы» вообще никак не удается описать психику «в терминах объективных мозговых процессов». Пока что, как мне кажется, исследователям, придерживающимся этих взглядов, удается лишь неудачно подменять психические явления нейрофизиологическими понятиями и терминологией из смежных дисциплин: математики, информатики и т. д., что создает иллюзию большей «объективности», но не добавляет ни грамма ясности. Напротив, такая подмена окончательно запутывает даже изначально относительно понятные вопросы.

Я не разделяю оптимизма автора [с. 294] и в отношении результатов применения «мозгового картирования» как метода, якобы выявляющего «все более полную связь мозгового субстрата и психологических функций». Связь, конечно, есть, но дало ли нам картирование действительно что-то новое для понимания «самосознания, принятия решений и понимания поэтических метафор» по сравнению даже с обычной электроэнцефалографией, например? Думаю, что нет. Результаты физиологических исследований мозга вообще не сильно продвинули психологическую науку. Так, например, несмотря на существенное продвижение наших знаний о структуре зрительных рецепторов, зрительных путей и структуры корковых отделов зрительного анализатора, мы в итоге ничуть не продвинулись в понимании зрительного образа. Даже не достигли единства в вопросе: есть ли сам образ?

То, что новые методы не имеют принципиальных преимуществ в изучении психических явлений перед, например, давно известными электроэнцефалографией или методикой регистрации вызванных потенциалов, в общем-то, очевидно и для самих экспериментаторов [см., например: Б. М. Величковский, 2006, с. 150]. Эти и другие новые и новейшие методы исследования не приближают нас к пониманию проблемы соотношения психики и мозга. Они лишь позволяют лучше понять работу мозга. Б. М. Величковский [2006, с. 158–160] пишет, что исследования «зеркальных» нейронов, разнообразных нейротрансмиттеров и исследования по когнитивной геномике тоже только приближают нас к пониманию работы мозга, но не сущности психики. Тем не менее автор полагает, что:

…идеи перцептивной основы знания можно возродить, если отказаться от опоры на интроспективные данные как начальный пункт анализа и обратиться к бессознательным нейрофизиологическим процессам сенсомоторной и сенсорно-перцептивной обработки [Б. М. Величковский, 2006а, с. 77].

…интроспективные характеристики образов служат плохим предиктором успешности их использования как мнемотехнического средства [Б. М. Величковский, 2006, с. 399].

В этой его позиции отражается общий когнитивистский подход к сенсорным феноменам. То, что автор предлагает заменить интроспективные данные ни много ни мало «бессознательными нейрофизиологическими процессами сенсорно-перцептивной обработки», также отражает генеральную линию когнитивной психологии. Б. М. Величковский (2006а) утверждает, что:

…при обработке в нейронных сетях происходит расщепление информации об объекте на отдельные признаки. Эта особенность регистрации сенсорных воздействий уже содержит элемент абстракции. В частности, понятие ТИГР отличается от зрительного образа тигра (воспринимаемого или только воображаемого) тем, что признак ПОЛОСАТОСТЬ остается недоспецифицированным – конкретное число полос на шкуре не играет роли и остается абстрактной переменной. Эти же особенности характеризуют и сенсорное кодирование признака пространственной частоты. Соответствующие нейроны-детекторы кодируют лишь ориентацию и примерную плотность полос, оставляя вопрос об их точном количестве открытым. Точно так же можно подойти к рассмотрению свойств понятия ТРЕУГОЛЬНИК. Комбинация информации от трех нейронов-детекторов, настроенных на выделение углов, без учета их конкретных размеров и ориентации, могла бы в принципе иметь требуемый абстрактный характер [с. 77].

Только с учетом когнитивистской позиции автора можно понять, почему смешиваются физиологические и психологические категории, как «информация» может «расщепляться в нейронных сетях», а физиологические «особенности регистрации сенсорных воздействий» «содержать элемент абстракции». Зачем нам следует заменять субъективно абсолютно реальный и легко воспроизводимый по нашему желанию собственный психический феномен – ментальный образ треугольника, например, совершенно непонятно что собой представляющий по своей сути: то ли психологический феномен (раз речь идет об информации), то ли все же физиологическое явление, «информацией от трех нейронов-детекторов»? Можно только повторить, что нет никакого смысла замещать смутными и аморфными терминами «перцептивные символы», «интерпретация сенсорных данных» или чем-то вроде «перцептивно-семантических фреймов» (как это постоянно происходит в когнитивизме) то, что мы реально переживаем в своем сознании, пусть и в виде не всегда ясных образов представления и воспоминания. Так как даже все эти перечисленные вербальные построения исследователей сами в конечном счете являются достаточно легко наблюдаемыми в процессе интроспекции феноменами человеческого сознания, которые только и являются для нас единственной и безусловной психической реальностью.

Необходимо ясно понимать, что в нашем сознании есть определенные психические феномены, которые мы в состоянии опознать, различить и определить. При этом в нашей нервной системе параллельно протекают разнообразные физиологические и биохимические процессы, которые мы не воспринимаем и субъективно не переживаем, а следовательно, и не осознаем, как не осознаем обычно тока крови, процессов своего пищеварения и т. д. (если последние не сопровождаются интероцептивными ощущениями). Между первыми и вторыми явлениями нет никакой очевидной для интроспекции связи. Предполагаемая наукой связь между биологическими и психическими процессами, конечно, есть, но она непрямая и неясная и выявляется лишь рационально – сложными опосредованными методами, поэтому попытки связать напрямую психические явления с физиологическими процессами, протекающими в мозге, и привлечь последние для их объяснения и психологического анализа неадекватны и неприемлемы. Еще более нелепы попытки прямого технического или информационного объяснения протекания наших психических и физиологических процессов. И тем более – объединения их всех вместе с целью «лучшего» и «более объективного» объяснения функционирования психики.

В психологии тем не менее широко распространены и считаются не только уместными, но и адекватными, например, такие инженерно-технические «описания» процесса зрительного восприятия:

В пределах канала зрительной модальности можно выделить каналы восприятия, заданные пространственными признаками (направление и удаленность источника стимуляции), цветом, яркостью и т. д. …Д. Бротбен предположил, что селекция происходит рано, уже на стадии сенсорного анализа стимуляции. Механизмом селекции является особое, названное фильтром устройство, блокирующее нерелевантные источники информации. Отбор релевантного сообщения происходит на основе физических признаков. В случае перегрузки входной информацией в канал ограниченной пропускной способности (стадия Р) могут пройти только те впечатления, которые обладают каким-то общим физическим признаком: направлением, интенсивностью, тоном, цветом и т. д. [Ю. Б. Дормашев, В. Я. Романов, 2002, с. 59].

При этом обычно не делается никаких указаний на то, что подобные «объяснения» – и не объяснения вовсе, а всего лишь попытки гипотетического отождествления физических процессов, протекающих в технических устройствах, предназначенных для регистрации (а не восприятия) световых сигналов, с человеческим восприятием. И использовать такие модели можно лишь в качестве грубых метафор для условного объяснения даже физиологических процессов, обеспечивающих зрительное восприятие, а при обсуждении психических явлений их просто некорректно применять.

Мы ничего не выигрываем, размывая границы между психологией, физиологией и информатикой. Наоборот, с одной стороны, наши понятия становятся менее конкретными, более аморфными и менее информативными. С другой стороны, в результате возникает некая рыхлая, бессмысленная каша из несопоставимых понятий.

Даже в удачных монографиях встречается множество бессмысленных утверждений вроде таких:

Перевод стратегического знания в оперативное на нейрофизиологическом уровне представляет собой процесс активации и перекодирования информации [Э. Е. Бехтель, А. Э. Бехтель, 2005, с. 202].

Информация в форме прообраза [там же, с. 232].

…прообраз – это оптофизическая дифференциация пространства [там же, с. 218].

Или таких:

Нам известно, что в долговременной памяти хранятся абстрактные коды образов и что эти коды могут сопоставляться с входными стимулами, обеспечивая распознавание этих стимулов. Мы видели, что информация может быть структурирована с помощью различных правил – правил орфографии, правил перекодирования рядов цифр, правил синтаксиса. Все эти правила хранятся в долговременной памяти. Мы также убедились, что в долговременной памяти содержатся значения слов и факты [Р. Клацки, 1978, с. 160].

Подобное смешение совершенно разных и несопоставимых сущностей («коды образов», «структурированная информация», «хранение правил» и т. п.) и разных плоскостей анализа очень часто встречается в современных работах по психологии, так как многие исследователи почему-то полагают, что чем больше в их психологических теориях «математикообразности», заимствований из информатики и физики, даже неуместных, тем они убедительнее. Мне представляется, что если уж автор психологической теории использует техническую метафору, то он должен пояснять, что это всего лишь метафора, а не особенности человеческой психики. Очевидно, что созданные людьми приборы и устройства наиболее понятны для нас и с ними удобнее всего сравнивать нечто непонятное и труднообъяснимое. Но подобные сравнения запутывают и создают неадекватные представления у людей, впервые знакомящихся с психологией и с такого рода теориями.

Не прекращающиеся попытки когнитивных психологов ввести неясные, а порой и вовсе сомнительные сущности, якобы более «объективные», потому что имеют отношение к физиологии, анатомии и информатике, свидетельствуют лишь о не преодоленном до конца бихевиористском наследии. В этой связи интересно определение разновидностей бихевиоризма, предлагаемое психологической энциклопедией21.

В связи с упорными попытками когнитивных психологов22 рационально доказать самим себе, что образы, возможно, на самом деле существуют в их сознании, а еще лучше – попытаться обнаружить «стоящее за ними» что-то более материальное, по крайней мере способное более «объективно» их заменить, актуально высказывание И. Гете, которое цитирует И. Зайферт (2006):

Но одного вида прафеномена для людей обычно недостаточно, они думают, что должны идти дальше. Они подобны детям, которые, когда посмотрятся в зеркало, тотчас переворачивают его, чтобы увидеть, что же такое находится с его обратной стороны. …Они (феномены. – Авт.) только и являют себя и существуют, причем в них нельзя познать ничего дальнейшего. …Он [физик] (да и психолог тоже. – Авт.) должен разработать метод, который соразмерен созерцанию. Ему следует остерегаться превращения созерцания в понятие, а понятия – в слово, чтобы обходиться и поступать с этими словами, как если бы это были предметы [с. 24].

Нам остается лишь снять шляпу перед прозорливостью гения.

О том же пишет Э. Гуссерль (2009):

Никакая мыслимая теория не может заставить нас усомниться в принципе принципов: любое, дающее из самого первоисточника созерцание есть правовой источник познания, и все, что предлагается нам в «интуиции» из самого первоисточника… нужно принимать таким, каким оно себя дает, но и только в тех рамках, в каких оно себя дает. Ведь мы же усматриваем и то, что любая мыслимая теория могла бы любую из своих истин почерпнуть, в свою очередь, лишь в данном, из самого первоисточника [с. 60–61].

Следовательно, «принцип принципов» – это рассмотрение самого феномена – ощущения и образа, а не попытки их замены многочисленными «объективными» сущностями, не имеющими к данным психическим явлениям никакого отношения.

М. Хайдеггер (1988), обсуждая тезис Декарта: «Ego cogito (ergo) sum» – «Я мыслю, следовательно, я существую», кочующий из книги в книгу в течение последних четырех веков, пишет:

Он (тезис. – Авт.) говорит, что я существую как представляющий, что не только мое бытие, по существу, определено этим представлением, но что мое представление как всеопределяющая «репрезентация» выносит решение о наличии, praesentia, всего представляемого, то есть о присутствии того, что в нем (представлении) подразумевается, то есть о бытии этого подразумеваемого в качестве сущего. Тезис говорит: «Представление, представившее в сущностном смысле само себя, полагает бытие как представленность, а истину – как удостоверенность. То, на что все опирается, как на непоколебимое основание, – это представление в своей сущностной полноте, поскольку им определяется существо бытия и истины, а также существо человека в качестве представляющего, и самый способ такого основополагания» [с. 283].

Таким образом, наши субъективные психические явления – ощущения и образы, или психические репрезентации, лежат в основе всякой «объективности», в основе «объективной реальности» и вообще всякого опыта. И если мы усомнимся в существовании и достоверности собственных психических явлений, в том числе и образов представления, то тогда вообще не существует ничего не только истинного, но и подлежащего рассмотрению и изучению. Хотим мы того или нет, наши субъективно очевидные чувственные образы – это единственная, данная нам от рождения основа для любого нашего рассуждения и последующего анализа. И нет ничего иного. И не будет никогда найдено, несмотря на любые попытки измыслить что-нибудь «более достоверное». Мы можем долго и пространно рассуждать по поводу того, что именно наши ощущения и образы представляют собой с точки зрения физиологии, физики, информатики и др., и строить разного рода вербальные мысленные конструкции в отношении их возможной «объективной сущности», но ничего достовернее и очевиднее самих этих исходных, данных нам от природы, чувственных феноменов своего сознания мы не изобретем.

М. Шелер [2006а, с. 384] совершенно справедливо говорит о том, что наука никогда не исходит из «ощущения», но всегда исходит из «положения вещей». При этом «положение вещей» выстраивается наукой с помощью рациональных вербальных моделей, то есть рациональных выводов из «ощущений». Сама же наука, в частности когнитивная психология, предпочитает реальность собственных вербальных построений реальности ощущений. Иными словами, выстроенные исследователями этого научного направления символические вербальные конструкции значат для них гораздо больше, чем их же собственные ощущения и образы, из которых, собственно, эти их конструкции в конечном счете и возникают. Попытки заменить очевидные и первичные сенсорные психические феномены надуманными логическими построениями бессмысленны и вредны. М. Хайдеггер (1988) проводит параллели между высказыванием Декарта:

…я часто замечал, что философы заблуждаются в том, что простейшее и само по себе известное они пытаются сделать более ясным посредством логических понятийных определений; ведь таким путем делают само понятное более темным, —

и высказыванием Аристотеля:

Доказывать очевидное из неочевидного свойственно человеку, не способному различать, что известно само по себе и что – не само по себе [с. 295].