ОГЛАВЛЕHИЕ

ОГЛАВЛЕHИЕ  >>>

>>>Существует множество определений понятия значение136. Только в Большом толковом психологическом словаре (2001), например, приводится 14 их вариантов. В психологии нередко недифференцированно обсуждается и значение психических явлений, и значение объектов внешней реальности. В качестве самого значения также рассматриваются и психические явления, и предметы реальности. Пишут и о «вербальном», и о «невербальном значении», о значении слов и понятий, о значении изображений, плакатов, эмблем, жестов и мимики, открытий, книг, работ и т. д.

Мне представляется правильным выделять два главных подхода к определению понятия значение – лингвистический и психологический. Первый больше тяготеет к тому, что значения – «это не мысленные сущности». Согласно второму, «значение находится в умах говорящих (слушающих)». Следовательно, лингвистическое значение имеет отношение (правильнее сказать, должно иметь, хотя в литературе это не всегда так) в основном к отношениям между физическими объектами: словом и обозначаемым им предметом, тогда как психологическое значение – к отношениям между психическими феноменами.

На практике же и лингвисты часто используют психологические определения, так как без рассмотрения психических явлений невозможно обсуждать и объяснять отношение знаков к обозначаемым ими объектам. И, наоборот, психологи в своих работах широко пользуются лингвистическими терминами и определениями. Очень часто вообще объединяются физические и психические сущности, что окончательно запутывает проблему. Так, например, даже такие авторитетные исследователи, как Г. Глейтман, А. Фридлунд и Д. Райзберг (2001), пишут:

Значение слова есть понятие, которое оно выражает. Референты слова – это все те вещи реального или воображаемого мира, которые включены в это понятие [221, 497].

Все это приводит к тому, что выявление сущности, репрезентируемой понятием значение, для многих авторов превращается в безнадежную задачу [Большой толковый психологический словарь, 2001, с. 284] и вызывает желание отказаться от самого этого термина [Ч. У. Моррис, 1998, с. 77]. Ч. У. Моррис (1998), например, пишет:

Путаница, связанная со значением «значения», отчасти кроется в неспособности различать с достаточной ясностью то измерение семиозиса, которое является в данный момент предметом рассмотрения… В одних случаях «значение» указывает на десигнаты, в других – на денотаты, иногда – на интерпретанту; в ряде случаев – на то, что знак имплицирует, в других – на процесс семиозиса137 (ссылка моя. – Авт.) как таковой, а зачастую на значимость или ценность. …Другой фактор, способствующий путанице, – психолингвистический: людям вообще трудно мыслить о сложных функциональных и реляционных процессах, и эта ситуация нашла отражение в преобладании определенных языковых форм. Действие сосредоточивается вокруг оперирования вещами, обладающими признаками, но тот факт, что эти вещи и свойства выступают только в сложных связях, осознается гораздо позже и с большим трудом. …Значение рассматривается как некая вещь среди других вещей, как определенное «нечто», определенным образом расположенное в определенном месте. Таким местом может быть признан десигнат… Или же таким местом может оказаться интерпретанта… В действительности же ни одна из этих точек зрения не оказалась состоятельной и необходимой. …Значения не следует размещать как сущности в каком-либо месте процесса семиозиса, но следует определять, исходя из этого процесса в целом. «Значение» – это семиотический термин, а не имя в языке, на котором говорят о вещах; сказать, что в природе существуют значения, вовсе не означает утверждать, что имеется класс сущностей наравне с деревьями, скалами, организмами, а значит только, что такие объекты и свойства функционируют в рамках процесса семиозиса [с. 74–75].

Подход автора, отражая реальную сложность проблемы, тоже, к сожалению, мало что в ней проясняет.

Позиции исследователей в отношении сущности значения слов и понятий сильно различаются. Х. Патнэм (1999) говорит:

Большинство традиционных философов рассматривали понятия как нечто ментальное. Таким образом, доктрина, трактующая значение термина (то есть значение «в смысле интенсионала»138 (ссылка моя. – Авт.)) как понятие, имела то следствие, что значения представляют собой ментальные сущности. Однако Фреге, а позднее Карнап и его последователи восстали против такого, как они говорили, «психологизма». Сознавая, что значения – это общественное достояние и что одно и то же значение может быть усвоено многими людьми и в разные периоды времени, они отождествляли понятия (а следовательно, «интенсионалы» или значения) не с ментальными, а с абстрактными сущностями (сразу возникает вопрос: что собой представляют «абстрактные, но не ментальные сущности»? – Авт.). Однако «усвоение» этих абстрактных сущностей оставалось индивидуальным психологическим актом [с. 165–168].

Повторю, для того, чтобы двигаться дальше, совершенно необходимо четко разграничить психологическое и лингвистическое значения. Психологическое значение – это значение психического явления, например понятия. Лингвистическое значение – это значение слова – особого материального объекта. Однако и в том и в другом случае само понятие значение репрезентирует некую психическую сущность. Психология должна рассматривать значения психических явлений, в том числе понятий, а лингвистика – значения слов. Хотя на практике такого четкого разделения, как я уже говорил, нет и многие психологи обсуждают значения слов, а лингвисты – значения понятий.

Хорошо иллюстрирует путаницу, существующую в отношении проблемы значения слова и значения соответствующего слову понятия, высказывание А. А. Леонтьева (2005):

Каким образом значение слова «стол» связано со значением реального стола, представленного нашему сознанию в виде образа того или иного рода или приписываемого нами такому образу? Как философ я могу ответить: этот образ ни в коей мере не знак, но какой-то вид идеального объекта, спроецированный на реальный объект и слитый с ним субъективно в единое целое («удвоение» предмета, по Выготскому). Как лингвист я отвечаю: слово «значение» имеет два значения – более узкое (собственно языковое значение) и широкое (языковое плюс предметное значение). В некоторых ситуациях мы ошибочно отождествляем языковое значение с предметным и наоборот. Но как психолог я не могу дать определенный ответ, как именно связаны эти два вида значений: как ни странно, но эта проблема до настоящего времени серьезно не исследована [с. 138].

Сказанное автором тоже, впрочем, не очень проясняет вопрос. Смутное понимание проблемы значения слова и соответствующего понятия иллюстрирует и признание Х. Патнэма (1999):

…наше понятие значения слова гораздо более несовершенно, чем понятие значения предложения [с. 165].

Между тем к решению проблемы феноменологии значения подошел еще Ф. де Соссюр. У. Эко (2004) пишет:

Соссюр определяет лингвистический знак как неразрывное единство означающего и означаемого, сравнивая их с двумя сторонами одного листа бумаги: «…лингвистический знак объединяет не вещь и имя, но понятие и акустический образ». Означаемое – это не вещь (означаемое «собака» – это не та собака, которую изучает зоология), и означающее – это не ряд звучаний, составляющих имя (звукоряд «собака», изучаемый фонетикой и регистрируемый с помощью электромагнитной ленты). Означающее – это образ этого звукоряда, в то время как означаемое – это образ вещи, рождающийся в уме и соотносящийся с другими такими же образами (например, дерево, arbor, tree, baum и т. д.) [с. 65–66].

Из сказанного следует, что и для слова «собака», и для понятия собака означающее – это вербальный образ (слуховой или визуальный образ слова «собака»), а означаемое – образы объекта собака, возникающие в сознании. Кстати, еще И. Кант (1994) указывал, что:

…слова понятны нам лишь в том случае, если им соответствует что-то в созерцании [с. 206].

К сожалению, не только в лингвистической, но и в психологической литературе широко представлены работы, в которых в качестве значения психических объектов (например, образа медали и образа слова «медаль») выступают физические объекты (сама медаль и слово «медаль») или, наоборот, значением слова «медаль» считают психический объект (понятие медаль), что совершенно неадекватно и бессмысленно139. Методологически неприемлемо рассматривать физические и психические объекты в рамках одной смысловой структуры, не делая между ними различий, если вы не придерживаетесь теории «нейтрального монизма» У. Джеймса, Э. Маха (см. разд. 1.4.1). Например, бессмысленно следующее предложение: «значением слова является соответствующее понятие». Подобные утверждения тем не менее встречаются нередко и сильно осложняют понимание проблемы значения.

Раз образ восприятия слова как психический объект не отождествляется большинством авторов с самим словом как физическим объектом, необходимо раздельно проводить анализ значений этих двух групп объектов: психических (образы слов и конструкций из них) и физических (слова и языковые конструкции). Можно было бы сказать, что значениями слов являются объекты окружающего мира, и это – лингвистическое значение; а значениями понятий являются совокупности других психических явлений и конструкции из них, и это – психологическое значение. Хотя такой подход не вполне адекватен. Слова, как и другие объекты окружающего мира, не существуют в нашем сознании, а лишь репрезентированы там. И обрести значение могут поэтому только образы слов и прочих объектов окружающего мира. Следовательно, даже тогда, когда мы обсуждаем лингвистическое значение слов, мы не можем обойтись без психических сущностей, репрезентирующих слово в сознании, поэтому лингвистическое значение слов и конструкций языка, с одной стороны, и психологическое значение понятий и вербальных конструкций, с другой стороны, могут рассматриваться в конечном счете лишь в общей связке.

В когнитивной психологии проблема значения понятий обсуждается преимущественно в рамках их вербального значения. По мнению исследователей, изучая ассоциативные связи понятия, можно выйти на его значение, так как понятие, как пишет, например, выражая доминирующую точку зрения, Б. М. Величковский (2006а), является:

…пучком семантических признаков, как оно и понималось обычно в компонентных теориях значения, например, в теории Катца и Фодора [с. 25].

Наиболее известной попыткой выявления вербального значения понятий, исходя из их связей с другими понятиями, является метод семантического дифференциала140, предложенный Ч. Осгудом и его коллегами (см., например: Ch. Osgood, 1964; Ch. Osgood, C. J. Susi, P. H. Tannenbaum, 1957). В связи с исследованием Ч. Осгуда встает вопрос: можем ли мы относить к значению понятия все прочие психические явления (в частности, другие понятия), с которыми у данного понятия имеются ассоциативные связи? Теоретически да, но практически это приведет лишь к размыванию вербального значения понятия. Подход Ч. Осгуда к обнаружению вербального значения понятия через ассоциации изучаемого понятия с другими понятиями не оправдан, так как все понятия связаны между собой в семантическую сеть, в которой любое понятие так или иначе через другие понятия связано, в конечном счете, с любым другим понятием.

Вербальное значение понятия вообще нельзя отождествить просто с совокупностью (набором) других понятий, даже имеющих самые сильные ассоциативные связи с этим понятием. Ассоциации понятия сложно и неоднозначно соотносятся с его вербальным значением, и последнее нельзя свести к этим ассоциациям. Значение понятия выражается не в сумме связанных с ним других понятий. Оно заключается и может быть выражено лишь в форме специальных вербальных конструкций, которые не являются просто суммами входящих в них понятий, как уже обсуждалось выше. Соответственно, вербальное значение понятия нельзя свести к сумме других понятий, поэтому, даже выделив самые сильные связи понятия с другими понятиями, мы не обнаружим его вербального значения. Более того, чем больше понятий мы пытаемся включить таким образом в значение конкретного понятия, тем больше будет расплываться его значение. Нечто в этом роде имеет место, как установила Б. В. Зейгарник (1973), у больных шизофренией, у которых актуализируются второстепенные, малосущественные связи понятий, что приводит к расстройству их мышления.

Г. Глейтман, А. Фридлунд и Д. Райсберг (2001) пишут:

Что именно мы знаем, когда мы знаем значение слова? Этот вопрос оказывается на удивление сложным. …Начнем с исключения некоторых ответов, которые представляются ложными [с. 406].

И далее авторы критически рассматривают несколько теорий: референтную, определительную, прототипов и теорию, объединяющую две последние. Они замечают:

…референтная141 (ссылка моя. – Авт.) теория значений утверждает, что вишня – это просто ярлык для определенного вида плодов, а локомотив – ярлык для определенного вида транспортного средства. Следовательно, значение этих слов – это всего лишь вопрос знания того, какой именно объект в мире получает ярлык [с. 407].

Создание референтной теории в психологии свидетельствует о том, что ее авторы рассматривают в качестве значения понятия чувственную репрезентацию объекта или явления, обозначаемого данным понятием, хотя и говорят при этом о том, что значением понятия являются сам объект или явление.

Г. Глейтман, А. Фридлунд и Д. Райсберг (2001) не готовы принять данную точку зрения, обосновывая это совершенно справедливым утверждением, что существуют понятия, которые не имеют соответствия в реальном мире, например единорог или неизбежность. Можно было бы даже добавить, что вообще отнюдь не все понятия обозначают сущности окружающего мира. Впрочем, авторы тоже указывают, что:

…большинство теорий значения слов утверждают, что только небольшая горстка слов в языке описывает элементарные, простые понятия. Остальные слова – это ярлыки для совокупностей понятий [с. 407].

Я бы уточнил: небольшая горстка понятий обозначает чувственные репрезентации предметов, присутствующих в физическом мире, и в отношении их референтная теория, как мне представляется, верна. Например: те же вишня, дом, собака, дерево и т. д. Остальные понятия – это ярлыки для «совокупностей понятий», или вербальных конструкций, и в отношении их референтная теория неверна.

По поводу определительной теории значений Г. Глейтман, А. Фридлунд и Д. Райзберг пишут (2001):

Она утверждает, что значение можно разложить на набор компонентов, которые в нашем сознании организованы наподобие того, как они организованы в стандартных словарях. …Значение слова жеребец объединило бы следующие характеристики: взрослый, самец и лошадь. Именно эти характеристики составляют определение каждого слова, и, согласно этой теории, в нашей голове имеются такие определения для каждого слова из нашего словарного запаса [с. 407].

Определительная теория восходит к известной теории значения Дж. Катца и Дж. Фодора (J. J. Katz & J. A. Fodor, 1963), которые описали значение понятия как совокупность иерархически организованных признаков. Например, понятие холостяк задается сочетанием трех признаков: мужчина, взрослый, неженатый. Исследователям поначалу казалось, что этот подход открыл путь к точному, машинному исчислению понятий и составленных из них логических высказываний (вербальных конструкций). Однако данный подход исключал из рассмотрения многие факторы, так как позволял рассматривать в качестве холостяков, например, вдовцов, иерархов церкви и другие группы, не относящиеся к данной категории.

Определительную теорию значения можно рассматривать как попытку формализованного описания вербального значения понятий. Однако эта теория, как и референтная теория, в отдельности не в состоянии охватить и объяснить все варианты значения понятий. Она не могла, например, объяснить, почему одни члены категории представляют категорию лучше, чем другие. Например, овчарка больше похожа на собаку, чем пекинес, а чайка более удачный пример птицы, чем пингвин. В качестве очередной попытки создания универсальной теории значения понятий возникла теория прототипов. Г. Глейтман, А. Фридлунд и Д. Райсберг (2001) пишут:

Согласно теории прототипов, значение многих слов описывается как целый набор черт, ни одна из которых по отдельности не является ни необходимой, ни достаточной [с. 409].

При этом:

…каждый прототип обеспечивает что-то вроде мысленного среднего всех примеров понятия, с которыми сталкивался человек [с. 410].

Другими словами, по мнению авторов, прототип – нечто вроде собирательного образа, обозначаемого данным понятием. Таким образом, создатели теории прототипов вновь вернулись к сенсорному значению понятия как к главной составляющей этого значения. Но и теория прототипов не в состоянии решить проблему значения понятий.

Г. Глейтман, А. Фридлунд и Д. Райсберг (2001) обращают внимание на то, что:

…теория прототипов помогает нам понять, почему малиновки как птицы лучше, чем страусы. Но определительный подход объясняет, почему страус тем не менее является птицей [с. 411].

Следовательно, и определительная теория, и теория прототипов (как, кстати, и референтная теория) имеют свои сферы приложения.

Г. Глейтман, А. Фридлунд, Д. Райзберг (2001) пытаются объединить определительную теорию и теорию прототипов:

Рассмотрим слово бабушка. У этого слова существуют необходимые и достаточные признаки, так что здесь определительная теория вполне подходит: бабушка – это мать одного из родителей. Но также может быть и прототип: бабушка – это женщина, которая печет пирожки, старая и седовласая, с добрым огоньком в глазах. Когда мы говорим, что кто-то похож на бабушку, мы наверняка говорим о прототипических признаках бабушки, а не о генеалогии. …Следовательно, люди имеют два частично независимых мысленных образа бабушки [с. 412].

Не вполне понятно, что авторы имеют в виду, говоря о двух «частично независимых мысленных образах бабушки».

Все же для большинства людей главным является сенсорная модель собственной бабушки (или бабушки своего приятеля, если нет своей), то есть образы конкретного человека, присутствующего в окружающем мире. Следовательно, и референтная теория вполне имеет право на существование.

Современная психология, однако, придерживается в основном теории Н. Хомского, согласно которой язык является якобы самостоятельным когнитивным модулем, независимым от чувственного познания. Соответственно, и значением понятия, обозначающего некую сущность, могут и должны быть лишь логические конструкции из других понятий, обозначающих признаки данной сущности. Исследователи поэтому почти и не рассматривают сенсорные модели в качестве значения понятий. Даже Г. Глейтман, А. Фридлунд и Д. Райзберг, описывающие конкретный прототип бабушки в виде «женщины, которая печет пирожки, старой и седовласой, с добрым огоньком в глазах», то есть в виде чувственной модели данного объекта, обсуждают тем не менее «прототипические признаки бабушки».

Другие исследователи рассмотренные выше теории значения понятий называют по-другому. Так, например, Р. Л. Солсо (1996) выделяет четыре модели «семантической организации»:

Кластерная модель. Понятия объединяются в кластеры. …Слова, относящиеся к близким категориям, воспроизводятся вместе… (авторы: Бусфилд и Бауэр). Групповая модель. Понятия представлены в памяти в виде групп, или скоплений информации… (автор: Мейер). Модель сравнительных семантических признаков. Понятия представлены в виде набора семантических признаков… (авторы: Смит и Рош). Сетевая модель. Понятия существуют в памяти как независимые единицы, объединенные в сеть [с. 215].

Б. М. Величковский (2006а) говорит о том, что:

…возникло целое семейство теоретико-множественных моделей, наиболее известной из которых является модель сравнения признаков Э. Смита, Э. Шобена и Л. Рипса (Smith, Shoben & Rips, 1974). Понятия трактуются в ней как наборы элементарных признаков (либо как точки в семантическом пространстве соответствующей размерности). Перекрытие признаков определяет семантическое сходство понятий [с. 32].

Все эти теории обсуждают исключительно вербальное значение понятий и пытаются создать формализованные модели вербального значения понятий.

Б. М. Величковский (2006а) справедливо замечает, что:

…подобные традиционные подходы к описанию структуры семантических категорий обладают рядом недостатков. Для них – как в сетевом, так и в теоретико-множественном варианте – характерно понимание значения как суммы элементарных компонентов. Соответствующие модели основаны на изучении семантики языка. Это исключает из рассмотрения невербальный опыт… Возникшие в ходе этих исследований гипотезы довольно искусственны и больше говорят о различиях экспериментальных ситуаций, чем о представлении и знании [с. 34].

Из рассмотренных теорий не становится понятным, как именно нечто существующее в реальном мире становится в итоге значением конкретного обозначающего это «нечто» слова. Следует признать, что, несмотря на большое количество работ, посвященных проблеме значения понятий, феноменология значения остается весьма туманной. По мнению исследователей, значение включает в себя самые разные явления: от «аффективно-чувственных тонов» до «обобщенного отражения предметного содержания» и «операций логического вывода» [Современная психология, 1999].

Дж. Лакофф (2004), рассматривая проблему значения в лингвистическом аспекте, обсуждает еще один ее аспект, обусловленный традиционно объективистским подходом, имеющим еще множество сторонников, в том числе и в психологии:

Объективистский подход к проблеме значения можно охарактеризовать следующим образом. Лингвистические выражения и концепты, которые они выражают, являются символическими структурами, не имеющими значения сами по себе и получающими свое значение через прямую, ничем не опосредованную корреляцию с вещами и категориями в актуальном мире (или возможных мирах). …В этом описании значения нигде не упоминаются человеческие существа. Значения при таком подходе не зависят ни в каком отношении от природы мыслящих и осуществляющих коммуникацию организмов или от природы их опыта [с. 347].

Приведенный автором широко распространенный взгляд тем более удивляет, что непонятно, как можно «лингвистические выражения» рассматривать как «символические структуры», существующие сами по себе вне связи с человеческим сознанием. Сам Дж. Лакофф [2004, с. 363] справедливо указывает, что понятия значимы потому, что возникают из нашего доконцептуального телесного опыта и связаны с ним. Тем не менее не вполне ясно, как же это реально происходит и в чем выражается феноменологически.

Принятое в языке и науке выделение разных типов явлений: психических (чувственные образы, понятия), физических (объект, обозначающее его слово, предложение), а также особых сущностей, принадлежность которых трудно сразу и однозначно определить (например, ситуация, событие, обстоятельство и т. п.), требует очень тщательной их дифференциации в процессе обсуждения проблемы значений обозначающих их понятий.

Очевидно, что значение исходно является психическим содержанием и существует только в психике, поэтому не совсем корректно говорить о значении предмета и соответствующего слова наряду со значением образа предмета и образа слова, обозначающего предмет, как это повсеместно делается в литературе. Для определения того, что рассматривают как значение предмета и значение обозначающего его слова, лучше выбрать иной термин.

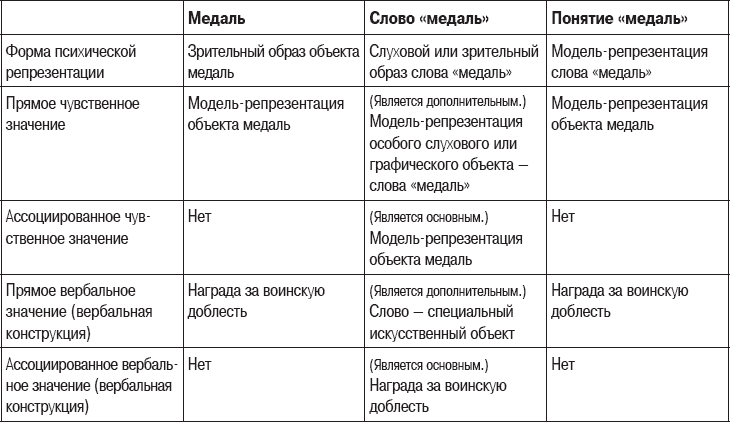

Для лучшего понимания соотношения значений физических объектов, например объекта медаль и слова «медаль», со значением понятия медаль имеет смысл рассмотреть табл. 4.

Из таблицы видно, что зрительный образ объекта медаль имеет лишь «прямое» чувственное значение, а образ восприятия слова «медаль» имеет уже два чувственных значения: «прямое» в форме модели-репрезентации самого слова и ассоциированное с ним в форме модели-репрезентации обозначаемого словом предмета. При этом «прямое» чувственное значение самого слова «медаль» является второстепенным, дополнительным, тогда как ассоциированное чувственное значение является основным, поэтому образ слова «медаль» актуализирует в сознании в первую очередь основное значение – модель-репрезентацию обозначаемого словом предмета.

Таблица 4. Соотношения значений объекта «медаль» и слова «медаль»

со значением понятия «медаль

Образ объекта медаль имеет также «прямое» вербальное значение в виде вербальной конструкции, раскрывающей сущность этого объекта. Образ же слова «медаль» имеет уже два вербальных значения. «Прямое» в форме вербальной конструкции, раскрывающей сущность самого слова – особого искусственного объекта. Это значение является дополнительным. И значение в виде вербальной конструкции, раскрывающей уже сущность обозначаемого словом предмета, которое является основным и в первую очередь актуализируется в сознании этим словом. Понятие медаль имеет чувственное значение в виде модели-репрезентации объекта медаль, которая ассоциирована с моделью-репрезентацией слова «медаль» и вербальной конструкцией, раскрывающей сущность объекта медаль.

Слово, точнее, известное нам понятие может, имея чувственное значение, не иметь при этом вербального. Б. Рассел (2007), например, пишет:

«Мыслить» значение слова – значит вызывать образ того, что оно обозначает. …Для «понимания» слова вовсе не нужно, чтобы человек… был способен сказать: «Это слово обозначает то-то и то-то» (то есть чтобы он был способен воспроизвести вербальную конструкцию, являющуюся значением слова. – Авт.). Слово имеет значение более или менее нечетко; но значение должно обнаруживаться единственно наблюдением за его использованием… [с. 238].

Рассмотрим, например, значение понятия лев. Это понятие замещает, во-первых, собирательную модель-репрезентацию данного объекта – огромной, желто-коричневой, дурно пахнущей кошки, вызывающей страх и желание держаться от нее подальше. При этом у человека может быть и вербальное значение этого понятия в виде вербальной конструкции, например: опасный хищник, царь зверей. Следовательно, мы можем иметь два значения понятия: невербальное и вербальное, которые ассоциированы и представляют собой две разные стороны одного понятия. Более сложной мне представляется феноменология отвлеченных понятий.

Рассматривая в лингвистической плоскости проблему значения, У. Эко (2005), как и многие другие исследователи, предпочитает по возможности меньше опираться на чувственные образы, которые он называет «ментальными содержаниями выражений, странствующих в голове интерпретатора», но тем не менее пишет:

Среди интерпретантов слова [собака] – все изображения собак в энциклопедиях, книгах по зоологии и т. д., а также все комиксы, в которых это слово ассоциируется с соответствующим изображением (и наоборот). Среди интерпретантов военной команды «К ноге!» – и соответствующий сигнал трубы, и соответствующее поведение группы солдат [с. 330].

Это согласуется с моим утверждением о том, что модель-репрезентация объекта собака включает в себя не только множество образов конкретных собак, с которыми человек сталкивался в течение своей жизни, но и образы всех искусственных объектов, репрезентирующих собак, в том числе образы их многочисленных изображений и т. д.

У. Эко (2005) приводит некоторые возможные формы значений понятия и вербальной конструкции:

Семантическая теория может анализировать содержание выражения различными способами:

a) подыскивая эквивалентное выражение в другой семиотической субстанции (слово [собака] – изображение собаки) (вербальный образ замещается визуальными образами собаки. – Авт.);

б) подыскивая все эквивалентные выражения в той же семиотической системе (синонимия) (значением понятия собака является тогда понятие пес. – Авт.);

в) указывая на возможность взаимного перевода между разными кодами, относящимися к одной и той же семиотической субстанции (перевод с одного языка на другой);

г) заменяя данное выражение более аналитическим определением (значением понятия собака может являться тогда более абстрактная вербальная конструкция, например: хищное домашнее млекопитающее из семейства волчьих. – Авт.);

д) перечисляя все эмоциональные коннотации, привычно связываемые с данным выражением в данной культуре, и поэтому особым образом кодируемые (так, [лев] имеет коннотации [свирепость] и [лютость]) (применительно к собаке вспоминаются понятия преданность, послушание и т. д. – Авт.).

Но никакой семантический анализ не может быть полным, если он не анализирует словесные выражения посредством визуальных, предметных и поведенческих интерпретантов (и наоборот) [с. 330].

У. Эко, естественно, не может не упомянуть образы данного объекта, хотя и с оговорками (см. далее). Придерживаясь бихевиористских убеждений и рассматривая значение с лингвистических позиций, У. Эко безуспешно пытается обнаружить его в мире физических сущностей, так как «ментальные содержания» для него – что-то слишком умозрительное и абстрактное. Автор пытается во что бы то ни стало найти значение всех лингвистических выражений в чем-то «материальном», например в иных семиотических системах, иных семиотических субстанциях и т. д., даже значение тех лингвистических выражений, значение которых скрывается в пирсовском «неограниченном семиозисе». Однако нельзя обнаружить значение лингвистическими методами среди физических вещей, потому что оно является психической сущностью и не поддается в силу этого лингвистическому анализу.

Значение понятия – это ассоциированная с определенным вербальным образом (моделью-репрезентацией слова) устойчивая совокупность психических явлений, в том числе и других понятий. Оно может быть представлено не только чувственной моделью-репрезентацией или несколькими понятиями, связанными в объясняющую первое понятие вербальную психическую конструкцию – вербальное значение понятия, но и в виде другого понятия (синонима).

Границы значения понятий не являются жестко фиксированными. Значения понятий меняются со временем и у человека, и у целого народа, то есть в объективной психической реальности. У человека они могут меняться и в результате приобретения им нового личного опыта, и под действием объективной психической реальности. В объективной психической реальности значения одних понятий могут со временем уточняться (атом), размываться (душа), исчезать (эфир) либо оставаться почти прежними (вино). Это обусловлено естественным прогрессом науки и развитием языка. Ж. Деррида полагает, что не существует ничего, что можно назвать раз и навсегда или даже на какое-то конкретное время данным значением знака [цит. по: Дж. Пассмор, 2002, с. 39]. И это действительно так.

Значение многих понятий настолько обширно, что отдельные его элементы могут выступать в качестве самостоятельных, вполне достаточных, а часто и антагонистических по отношению к другим элементам. Так, например, значение понятия Сталин может быть выражено в виде многих противоречащих друг другу вербальных конструкций: Сталин – террорист и преступник; Сталин – великий вождь советского народа; Сталин – генералиссимус Красной Армии, победившей в Великой войне; Сталин – кровавый тиран и убийца; Сталин – генеральный секретарь коммунистической партии Советского Союза; Сталин – старый параноик, умирающий от инсульта и т. д. и т. п. Представленные самостоятельные значения достаточно адекватно раскрывают значение понятия, при этом они порой прямо противоположны друг другу.

Значение понятия может быть ясным и конкретным, а может быть изначально неопределенным, представляя собой аморфную психическую конструкцию, не лучшим образом моделирующую какой-то недоступный восприятию аспект реальности. Примером таких понятий являются, например, материя, энергия, энтропия, сила, работа и многие другие. Со временем их значения, вероятно, или будут уточнены в результате прояснения обозначаемых ими сущностей, или они перестанут использоваться и сохранят к себе лишь исторический интерес.

Наличие значений у понятий – реальный психический факт, обнаруживаемый даже экспериментально, например в «феномене Струпа», который, как мы уже обсуждали, заключается в том, что из-за несоответствия значения образа восприятия цветного изображения слова значению обозначаемого данным словом понятия возрастает время выполнения испытуемыми задания.

Значения не находятся во внешнем физическом мире, как порой полагают даже очень авторитетные авторы, такие как Г. Фреге (1997), Р. Карнап (2007), У. Эко (2004, 2005) и др. Г. Фреге (1997), например, пишет:

Значение собственного имени – это сама вещь, которую оно обозначает. Что же касается представления, связанного с данным именем, то оно абсолютно субъективно [с. 114].

Обсуждая работы Г. Фреге и Р. Карнапа, Х. Патнэм (1999), однако, замечает:

Даже если значения, как считают Фреге и Карнап, представляют собой «платоновские», а не «ментальные» сущности, усвоение этих сущностей, по-видимому, является психологическим состоянием в узком смысле… [с. 173].

Впрочем, сам Х. Патнэм (1999) считает, что:

…«значение» некоторого слова является функцией правил, управляющих его употреблением [с. 158].

С помощью достаточно сложных, но не очень убедительных утверждений он тоже пытается доказать, что:

…значения не находятся в уме! [С. 179.]

Однако большинство исследователей все же полагают, что значение существует в психике. В. В. Налимов (2007) приводит мнение, высказанное еще Дж. Локком:

…что слова обозначают только собственные идеи отдельных людей… очевидно из того, что слова часто не вызывают у других людей (даже говорящих на том же языке) тех идей, за знаки которых мы их принимаем. Каждый человек обладает такой неотъемлемой свободой обозначать словами какие угодно идеи, что никто не в силах заставить других при употреблении одинаковых с ним слов иметь те же самые идеи, что и он (с. 465) [с. 81].

Г. Фреге (1997) задает интересный вопрос:

Остается ли мысль одной и той же, если прежде ее высказывает один человек, а затем другой? Человек, не затронутый философией, осознает прежде всего те вещи, которые может видеть и осязать, одним словом, воспринимать с помощью чувств, такие как деревья, камни, дома, и он убежден, что и другой человек может точно так же видеть и осязать то же самое дерево, тот же самый камень, которые он сам видит и осязает. В разряд подобных объектов мысль, разумеется, не входит. Может ли она, несмотря на это, находиться в том же самом отношении к людям, что и дерево? [С. 33–34.]

Давайте рассмотрим, чем значение образа дерева отличается от значения слова «дерево» (вообще) и значения слова «дерево» в суждении «кедр – хвойное дерево». И Петр, и Павел никогда не видят дерево вообще. Они всегда видят конкретное дерево: этот дуб, тот кедр, эту сосну и т. д. Возникающие у них индивидуальные зрительные образы восприятия конкретного дерева различны, но этими различиями можно пренебречь и условно считать психические образы одного и того же дерева у разных людей феноменологически идентичными142. Однако то, что наш «здравый смысл» считает одним и тем же физическим объектом – конкретным деревом, например, не только моделируется в сознании разных людей разными чувственными образами, но последние еще и имеют при этом разное индивидуальное значение (разный личностный смысл).

Тем не менее разные индивидуальные чувственные значения образов восприятия одного и того же предмета, если последний прост, хорошо известен и понятен всем людям, тоже можно условно считать идентичными. Например, чувственные значения таких предметов, как ложка, стакан, вода, дерево и т. п. Конечно, чувственные значения даже и таких простых предметов у разных людей различаются. И все же они достаточно близки в силу общей биологии людей, общей физиологии их восприятия, общих потребностей и общих приемов использования этих предметов. Именно поэтому даже не владеющий еще речью ребенок обычно пытается наливать воду в стакан, а не в туфлю, ложкой зачерпывает кашу и берет ее в рот и т. д.

Другими словами, индивидуальное чувственное значение перцептивного образа того же предмета настолько похоже у разных людей, что его условно можно считать общим. Феноменологически таким общим (точнее, очень сходным) чувственным значением, например, образа восприятия предмета являются входящие в модель-репрезентацию предмета образы его воспоминания-представления и воспоминания-представления ощущений, связанных с ним, репрезентирующие в том числе варианты использования данного предмета людьми и способы их действий с ним. Например, образы использования воды, стакана, ложки и т. д. и вызываемые этими предметами ощущения. Усвоение общего абстрактного понятия, обозначающего в том числе данный предмет, сопровождается формированием собирательной модели-репрезентации множества сходных предметов, поэтому индивидуальные чувственные значения такого общего абстрактного понятия начинают различаться гораздо сильнее, чем значения конкретного понятия.

Слова, как уже обсуждалось, в отличие от прочих физических объектов имеют два чувственных значения: основное и второстепенное. Последнее различается у людей незначительно, а основное значение может различаться сильно. Так, слово «дерево», например, вызывает и у Петра, и у Павла актуализацию в сознании собирательной модели-репрезентации «дерева» (вообще), которая, однако, может у них различаться хотя бы потому, что прототипом понятия дерево для Петра является, например, ливанский кедр, а для Павла – олива. В. фон Гумбольдт (2001) говорит:

Никто не понимает слово в точности так, как другой, и это различие, пускай самое малое, пробегает, как круг по воде, через всю толщу языка [с. 84].

Контекст, в котором используется слово, конкретизирует значение соответствующего понятия. Так, значение понятия дерево в структуре вербальной конструкции кедр – хвойное дерево резко сужается, и его индивидуальные различия уменьшаются. Но они не исчезают совсем, так как прототипом понятия кедр для Петра может быть кедр ливанский, а для Павла – кедр сибирский. Поэтому, отвечая на вопрос Г. Фреге, можно сказать, что мысль кедр – хвойное дерево меняет свое значение, если после Павла ее рассматривает Петр, так как для одного речь может идти о сибирском кедре, а для другого – о ливанском. Еще более отчетливы различия даже в чувственных значениях понятий, обозначающих предметы, известные всем людям не так хорошо, как дерево.

Индивидуальные различия субъективных значений общего абстрактного понятия увеличиваются по мере приобретения субъектами разных вербальных знаний об обозначаемом понятием предмете. Так, например, трудно обнаружить у разных людей индивидуальные различия в субъективных значениях их визуальных образов китайского иероглифа, если они не знают китайского языка. В то же время индивидуальные вербальные значения иероглифа уже отчетливо различаются у людей, владеющих и не владеющих китайской письменностью.

Различия в чувственных значениях понятий усиливаются с увеличением степени абстрактности понятия. Например, один человек понимает значение фразы «вкусная еда» как жаркое из мяса, а другой – вегетарианец – как овощной салат. Тем не менее какие-то части этих разных субъективных значений настолько сходны, что люди способны понимать речь друг друга. На этом основании исследователи предположили, что можно говорить о наличии у разных людей, принадлежащих к одной культуре, общей части в субъективных значениях каждого понятия, то есть можно выделять общую для всех и индивидуальную части значения понятия. А. Н. Леонтьев [1983а, с. 237] предложил субъективное значение – «значение для меня» обозначать термином «личностный смысл», а общую для всех людей его часть – термином «значение».

Что же представляет собой феноменологически общее значение понятия, если оно есть, как полагают исследователи? Как мы уже обсуждали, чувственные значения понятия дерево имеют у Петра и Павла сходные элементы – похожие чувственные образы воспоминания-представления разной модальности. В случае понятий, обозначающих окружающие предметы, для всех людей, правильно пользующихся этими понятиями, именно чувственные значения составляют ядро того, что можно было бы назвать «общим значением понятия». В случае абстрактных понятий главную часть «общего значения» каждого из них составляет уже вербальное значение понятия.

Рассмотрим, например, «общее значение» понятия масса. Его вербальным значением у разных людей являются разные, хотя и похожие в чем-то вербальные конструкции: масса – это вес тела, масса – это сила, с которой тела притягиваются друг к другу, масса – это мера инерционных и гравитационных свойств материальной точки, масса – это сила, с которой тело давит на опору, масса – это мера количества материи (или энергии) тела и т. д. Все эти вербальные конструкции достаточно сильно различаются. Более того, не так уж и много людей способны выстроить вербальную конструкцию, являющуюся значением каждого абстрактного понятия, то есть вербализовать его значение. Почему же все-таки люди понимают друг друга?

Вероятно, они понимают друг друга потому, что индивидуальные значения слов все же достаточно близки у них, а кроме того, люди имеют навыки использования слов в определенных контекстах. Именно применение слов в структуре фраз и предложений обеспечивает существенное повышение точности понимания значения соответствующих понятий.

Необходимо отдавать себе отчет в том, что одинаковых психических явлений у разных людей нет. Следовательно, нет и не может быть общего значения одного понятия у двух людей, несмотря на то что об «общем значении понятия» много пишут в литературе. Есть только более или менее сходные индивидуальные значения понятий, и лишь это сходство позволяет людям понимать друг друга.

Таким образом, «общее значение понятия» – это лишь конструкция исследователей, а в сознании людей существуют только конкретные индивидуальные значения понятия, или их «личностные смыслы». Мне могут возразить, что общие значения понятий представлены, например, в словарях. Однако в последних значения понятий нет вовсе. Они существуют там лишь потенциально. В словарях есть лишь то, что называется в логике «определениями понятий», – материальные объекты (языковые конструкции) в виде специальных предложений и даже текстов. Причем в разных словарях предлагаются разные определения, но даже одно и то же определение, воспринятое разными людьми, актуализирует в каждом конкретном сознании различающиеся между собой индивидуальные смыслы. И все же индивидуальные значения понятий часто настолько сходны, что можно условно говорить об «общем значении» понятия, пренебрегая индивидуальными различиями значений, что делает возможным понимание людьми друг друга.

Кроме индивидуального и «общего значения» понятий, вслед за Л. С. Выготским (2005д) целесообразно различать «узкое» и «широкое» значения понятий. Первое рассматривают как устойчивый смысл, остающийся при использовании понятия в любых контекстах. Это значение понятия вне контекста, то есть вне любой вербальной конструкции, включающей в себя это понятие, своего рода «чистое общее значение» понятия. Второе – это конкретное значение, связанное с контекстом. Например, понятие лист имеет, видимо, следующее «узкое» вербальное значение: лист – объект, размеры поверхности которого во много сотен раз больше его толщины. То же понятие в разных вербальных конструкциях: лист растения, лист бумаги, лист металла и т. д. – имеет уже несколько иные значения.

Значение любого психического явления, а не только понятия, зависит от контекста – конкретной ситуации, репрезентируемой в сознании в данный момент, то есть от прочего психического содержания, связанного с данным психическим явлением. Так, даже значение такого простого, казалось бы, ощущения, как боль, вызываемого самоистязаниями религиозного фанатика, и значение того же ощущения (боль), вызванного у него же иными причинами, могут сильно различаться. Происходящее вокруг мы понимаем строго определенным образом потому, что в сознании в норме всегда присутствует глобальная целостная модель-репрезентация реальности, включающая в себя множество психических конструкций, формирующая контекст для любого возникающего психического содержания. Контекст – это общая структура психического содержания сознания на текущий момент.

Вернемся ненадолго к концептуализации и разному влиянию языков на понимание мира. В. фон Гумбольдт (2001) указывает, что:

…слова разных языков, даже обозначая в целом одинаковые понятия, все-таки никогда не бывают в подлинном смысле синонимами… Но подлинная сфера разнообразия в смысловой наполненности слов – обозначение интеллектуальных понятий. Здесь редкое слово выражает то же понятие, что и слово в другом языке, без того или иного очень заметного отличия. …Каждый самостоятельный писатель непроизвольно дополняет или изменяет значение слов, потому что не может не передать свою индивидуальность языку, на котором пишет, а язык предлагает ему выражения, вызванные в свое время иными потребностями [с. 181].

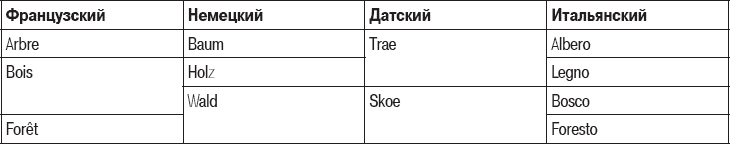

Таким образом, слова разных языков, которые традиционно принято рассматривать как аналоги, имеют, оказывается, сильно различающиеся значения. У. Эко (2004) приводит, например, интересную таблицу значений сходных слов в разных европейских языках, демонстрирующую несовпадение их значений (табл. 5). Он пишет:

…французское слово arbre охватывает тот же спектр значений, что и немецкое Baum, в то время как французское же слово bois соответствует итальянским legno и bosco одновременно, тогда как на долю foret приходится значение «более густого лесного массива». Напротив, немецкое слово Holz значит legno, но не bosco и подводит значения bosco и foresta под общее наименование Wald [с. 78].

Таблица 5. Границы совпадения значений сходных слов

в разных европейских языках

Видимо, смысловые различия слов, которые часто представляются нам эквивалентными, гораздо существеннее, чем мы привыкли думать.

Р. Л. Аткинсон, Р. С. Аткинсон, Э. Е. Смит и др. (2007) пишут в своем руководстве по психологии:

Порождая речь, мы начинаем с мысленного проговаривания, как-то переводим его в предложение и в завершение создаем звуки, выражающие это предложение. При понимании речи мы начинаем с восприятия звуков, затем к звукам в форме слов присоединяем значения, объединяем в слова, создавая предложение, после чего как-то извлекаем из него высказывание [с. 360].

Наиболее важный аспект слова – это, конечно же, его значение. Слово можно считать названием понятия; тогда значение слова – это понятие, которое этим словом называется. Некоторые слова не однозначны, поскольку они служат названиями более чем одного понятия [с. 364].

Данная цитата демонстрирует, что до сих пор даже в учебниках такого уровня не представлено никакой четкой картины событий, развивающихся в человеческом сознании в связи с порождением и пониманием речи. Тем не менее еще В. фон Гумбольдт (2001) почти двести лет назад прозорливо заметил:

Люди понимают друг друга не потому, что передают собеседнику знаки предметов, и даже не потому, что взаимно настраивают друг друга на точное и полное воспроизведение идентичного понятия, а потому, что взаимно затрагивают друг в друге одно и то же звено цепи чувственных представлений и начатков внутренних понятий… благодаря чему у каждого вспыхивают в сознании соответствующие, но не тождественные смыслы. Лишь в этих пределах, допускающих широкие расхождения, люди сходятся между собой в понимании одного и того же слова. Называя обычнейший предмет, например лошадь, они имеют в виду одно и то же животное, но каждый вкладывает в слово свое представление – более чувственное или более рассудочное, более живое, образное или более близкое к мертвому обозначению и т. д. Недаром в период словотворчества в некоторых языках возникает множество обозначений одного и того же предмета: сколько обозначений, столько и свойств, через которые осмысливается предмет и выражение которых можно поставить на место предмета. …Представление, пробуждаемое словом у разных людей, несет на себе печать индивидуального своеобразия, но все обозначают его одним и тем же звуком [с. 165–166].

Позже Ф. де Соссюр (2006) добавит:

Языковой знак связывает не вещь и имя, но понятие и акустический образ [с. 77].

Его (язык. – Авт.) можно локализовать… там, где слуховой образ ассоциируется с понятием [с. 39].

Классики дают нам ключи к пониманию вопроса. Надо только ими воспользоваться. Однако их идеи остаются невостребованными. Р. Л. Аткинсон, Р. С. Аткинсон, Э. Е. Смит и др. (2007) продолжают:

Преобладающая репрезентация вербального материала в долговременной памяти не является ни слуховой, ни зрительной; она основана на значениях элементов. Элементы кодируются по их значениям даже тогда, когда это отдельные слова и, что еще более удивительно, когда это предложения. Через несколько минут после того, как вы услышали предложение, большая часть того, что вы можете воспроизвести или распознать, – это его смысл. Предположим, вы слышите предложение: «Автор послал комитету длинное письмо». Данные показывают, что спустя всего две минуты вы в лучшем случае только случайно сможете определить, слышали ли вы именно это предложение или предложение с тем же смыслом: «Длинное письмо было послано комитету автором» (Sachs, 1967) [с. 327].

Что хотели сказать авторы? Что значит «вербальный материал»? Изложение проблемы здесь крайне неудачное и путаное. Объявить, что «репрезентация ни слуховая, ни зрительная, она основана на значениях элементов», все равно что сказать: «эта роза ни белая, ни красная, она – живая». Авторы меняют плоскость рассмотрения в процессе этого рассмотрения. Психические репрезентации имеют модальность, и если уж авторы начали говорить о ней, то следует это продолжать, а не сравнивать, образно говоря, «доски и апельсины». Причем такой подход чрезвычайно широко распространен в психологии. Обсуждается, например, «кодирование информации: образное, вербальное и семантическое (на основе значения)». Понятно, что авторы хотят сказать и что пытаются разделить, но делают они это крайне неудачно.

Давайте разберем, что происходит, когда мы слышим языковую конструкцию, чью-то фразу, например, или видим написанное предложение. И то и другое – конструкции языка – материальные объекты, которые, будучи воспринятыми слушателем или читателем, превращаются в его сознании уже в слуховые или зрительные образы восприятия слов, то есть мысленные вербальные конструкции, или конструкции из понятий. Следовательно, речь теперь может и должна уже идти о мысленных вербальных конструкциях. Но языковая конструкция, интериоризируясь, превращается в сознании воспринимающего в последовательность вербальных образов восприятия, только если он владеет данным языком. Если же не владеет, то она остается образом восприятия модулированного шума или непонятных графических объектов. Если язык знаком, то перцептивные образы слов немедленно обретают в сознании свое символическое значение. С. Л. Рубинштейн (1999) пишет:

Носителем значения всегда служит данный в восприятии или представлении чувственный образ – слуховой (звучание), зрительный (графический) и т. д. Но основным в слове является его значение, его семантическое содержание. Материальный, чувственный носитель значения (слово и образ слова. – Авт.) обычно как бы стушевывается и почти не осознается; на переднем плане обычно всегда – значение слова. Только в поэзии звучание слова играет более существенную роль… [с. 383].

Символическим значением возникшей в сознании вербальной конструкции, приведенной выше: автор послал комитету длинное письмо, является либо последовательность чувственных репрезентаций соответствующих событий, например зрительные образы того, как человек пишет, запаковывает и отправляет письмо куда-то – в некую комнату с людьми – комитет; либо другая вербальная конструкция, которую в литературе принято называть «глубинная структура предложения»143, представляющая собой вербальное значение соответствующего предложения. Впрочем, даже в тех случаях, когда вербальное значение предложения состоит из очень отвлеченных, абстрактных понятий или даже из нескольких вербальных конструкций, оно само часто иллюстрируется невербальными образами.

Таким образом, нет какой-то феноменологически особой формы «репрезентации вербального материала, основанной на значениях элементов» и при этом «не слуховой и не зрительной», как полагают многие авторы. В сознании есть только слуховые или зрительные вербальные образы и их значения, называемые исследователями «семантическим содержанием» или «семантическим кодированием информации», которые сами тоже существуют лишь в виде слуховых или зрительных образов (вербальных и невербальных) и ощущений иной модальности.

Данные о том, что люди лучше запоминают значения предложений (их глубинную структуру), чем их внешнюю форму, широко известны. Так, У. Найссер (1988) пишет:

Закс (1967, 1974) показала, что испытуемые почти сразу забывают детали отдельных предложений, сохраняя в памяти их семантическое значение; Брэнсфорд и его сотрудники установили, что индивид скорее узнает сценарий, образованный последовательностью предложений, чем сами эти предложения… [с. 150].

О том же сообщает Дж. Андерсон (2002), обсуждая эксперименты Уоннера, показавшие, что:

…мы лучше запоминаем изменения в формулировке, которые приводят к изменению значения, чем изменения в формулировке, которые приводят к изменению только стиля. …Люди обычно извлекают значение из лингвистического сообщения и не помнят точной формулировки. …Мы, естественно, не сохраняем много информации о точной формулировке, но мы можем делать это, если нас специально попросили обращать внимание на подобную информацию. Но даже в этом последнем случае мы запоминаем стилистическую информацию хуже, чем значения [с. 143].

Р. Л. Солсо (1996) замечает в связи с этим:

Результаты экспериментов Брэнсфорда и Фрэнкса означают, что память человека на предложения – это не просто транскрипция слов – вроде магнитофонной записи, но является результатом динамического процесса абстрагирования содержания. …Информация из различных предложений каким-то образом объединяется в некую абстрактную форму, и эта абстракция запоминается человеком лучше, чем конкретная форма [с. 362-363].

Каким же образом «информация из различных предложений объединяется в некую абстрактную форму» и почему «эта абстракция запоминается человеком лучше, чем конкретная форма»? Начнем с вопроса: что это за абстракция? Вернемся опять к рассмотренному выше предложению «Автор послал комитету длинное письмо». Можно ли считать абстракцией то, что от этого предложения сохранилось в памяти через некоторое время в форме, например, вербальной конструкции «Автор отправил письмо»?

Нет, так как очевидно, что данная конструкция не более абстрактна, чем исходная. Другое дело, что она максимально редуцирована. Можно, по-видимому, лишь сказать, что исходная вербальная конструкция со временем трансформируется в иную вербальную конструкцию, наиболее удобную для хранения в памяти. При этом она, будучи исходно воспринятой в виде последовательности слуховых образов слов, феноменологически не меняется и остается конструкцией, состоящей из слуховых же образов слов. Если же она была воспринята как совокупность зрительных образов слов, то (у меня, например) она тоже трансформируется в вербальную конструкцию из слуховых образов воспоминания-представления слов.

Итак, нет никакой феноменологически особой, не состоящей из вербальных и невербальных образов и ощущений «репрезентации, основанной на значении», как нет и никаких феноменологически особых «репрезентаций значения», «семантических репрезентаций» или «семантических кодов», о которых часто говорят в литературе. Есть лишь ощущения и чувственные образы (вербальные и невербальные). Эксперименты Брэнсфорда и Фрэнкса свидетельствуют о том, что человек запоминает в первую очередь то, что принято называть «глубинной структурой предложения», которая представляет собой вербальное значение воспринятого им предложения, и практически не запоминает стилистические особенности языковых конструкций – «поверхностные структуры». Сами вербальные конструкции (в том числе те, которые выступают как вербальное значение иных конструкций или понятий) могут быть представлены в сознании лишь в известных нам чувственных модальностях: зрительной, слуховой или тактильной (у слепых).

Р. Л. Аткинсон, Р. С. Аткинсон, Э. Е. Смит и другие (2007) пишут:

Несмотря на то что значение является доминирующим способом представления материала в долговременной памяти, иногда кодируются и другие его аспекты. Например, мы можем запоминать поэмы и декламировать их слово в слово. В таких случаях кодируется не только смысл стихотворения, но и точные слова [с. 327].

Введение авторами дополнительного понятия кодирование не только ничего не проясняет, но лишь больше запутывает вопрос. В данном случае ничего не «кодируется». Просто человек специально запоминает стилистическую форму воспринимаемых им предложений, их «поверхностную структуру», которая и воспроизводится им в дальнейшем дословно в форме выученных стихов. Здесь мы имеем дело с «точными» образами воспоминания воспринятых человеком языковых конструкций, а не с образами представления-воспоминания, составляющими вербальное значение этих конструкций.

А. Бэдделей и Х. Дейл (A. D. Baddeley, H. C. Dale, 1966) провели серию экспериментов, в которых испытуемым предъявляли ряд слов и через час просили воспроизвести их. При этом испытуемые делали, как правило, не акустические, а семантические (по терминологии авторов) ошибки, то есть ошибки смысловые, а не ошибки по созвучию. Если в списке было слово ТРУД, то испытуемые скорее называли слово РАБОТА, чем ТРУП. Они заменяли забытые слова сходными по значению словами. Авторы делают вывод, что ошибки, совершаемые при воспроизведении слов из долговременной памяти, носят обычно семантический, или смысловой характер, а ошибки при воспроизведении слов из кратковременной памяти чаще обусловлены неверным восприятием – ошибки на основе созвучия. Авторы объясняют это тем, что информация, хранящаяся в кратковременной памяти, закодирована в слуховой форме, а информация, хранящаяся в долговременной памяти, – в семантической форме.

Я думаю, что полученные результаты свидетельствуют лишь о возможности трансформации в процессе хранения воспринятой и понятой испытуемыми информации. Эта трансформация сводится в данном случае к замене одних слуховых вербальных образов другими слуховыми вербальными же образами. Сказанное подтверждается выводами П. Линдсея и Д. Нормана [1974, с. 314], которые считают, что сенсорная система должна сохранять точный образ всего, что воздействует на органы чувств, будучи неспособной определить, какие аспекты вводимой информации могут быть существенными. Поэтому иконическая и эхоическая память удерживает в течение короткого времени весь материал, обеспечивая процессам распознавания возможность извлечения и выбора образов. В долговременной же памяти происходит уже актуализация значения распознанных образов, в результате чего одни акустические вербальные образы могут замещаться не только другими акустическими вербальными же образами (как в опытах А. Бэдделея и Х. Дейла), но и невербальными образами, в том числе зрительными.

Н. Хомский (2005) пишет:

…у языка есть две стороны – внутренняя и внешняя. Предложение можно изучать с точки зрения того, каким способом оно выражает мысль, и с точки зрения его физического облика, иными словами, в плане его семантической или фонетической интерпретации. …Мы можем сформулировать проведенное различие как различие между «глубинной структурой» предложения и его «поверхностной структурой». Первая есть базисная абстрактная структура, определяющая семантическую интерпретацию предложения; вторая есть поверхностная организация единиц, которая определяет его фонетическую интерпретацию и связана с физической формой реального высказывания, с его воспринимаемой или производимой формой. В этих терминах мы можем сформулировать второе фундаментальное положение картезианской144 (ссылка моя. – Авт.) лингвистики, а именно: глубинная и поверхностная структуры не обязательно должны быть тождественными [с. 73].

То, что Н. Хомский называет «глубинной структурой» предложения, – не что иное, как вербальное значение предложения, то есть вербальная конструкция, которая способна максимально эффективно и кратко передать его смысл. Кстати, в последние годы понятие глубинная структура предложения уступило место понятию семантическая структура [Лингвистический энциклопедический словарь, 1990, с. 110].

Н. Хомский (2005) продолжает:

Иными словами, глубинная структура, лежащая в основе предложения «Dieu invisible a cree le monde visible» («Невидимый Бог создал видимый мир»), состоит из трех абстрактных предложений (трех пропозиций: Бог – невидим, мир – видим, Бог создал мир. – Авт.) [с. 75].

Если мы объединим эти пропозиции, то получим вербальную конструкцию, совпадающую с вербальной конструкцией представленного выше предложения. Автор полагает, что в таких случаях глубинная и поверхностная структуры предложения совпадают. Мне представляется, что Н. Хомский совершенно безосновательно говорит здесь об «абстрактности» глубинной структуры предложения. Понятно, что автор тем самым хочет сказать об отсутствии «глубинной структуры» в физической реальности, где есть лишь предложение, то есть «поверхностная структура». Однако термин этот выбран неудачно, хотя и другие исследователи широко используют его при обсуждении глубинного значения предложения. Правильнее было бы говорить не об «абстрактности» глубинной структуры (понимаемой в данном случае как аналог «выдуманности»), а использовать какой-то иной термин, так как понятие абстрактный145 здесь не вполне уместно.

Надо сказать, что многие предложения обладают не только вербальным, но и сенсорным значением, следовательно, понятие глубинная структура предложения должно, по-видимому, включать и то и другое, а не только вербальное значение предложения. Н. Хомский же вообще не рассматривает «глубинную структуру» в плоскости чувственного значения предложения, так как считает язык «отдельным когнитивным модулем». Между тем чувственное значение часто играет при понимании нами предложений даже бульшую роль, чем значение вербальное. Например, в предложениях «Тучи заволокли небо, и брызнул дождь» или «Пыль летала в лучах солнца, пробивавшихся сквозь шторы» именно чувственные их значения, в первую очередь зрительные образы, играют для нас особенно важную роль.

Сенсорное значение предложения часто играет определяющую для понимания смысла предложения роль. Рассмотрим, например, предложение «Портье взял ключ». Сходными «поверхностными структурами» будут фразы: «ключ, взятый портье», «портье, взявший ключ», «взятый портье ключ» и т. п. Возможна и даже грамматически правильна фраза «Ключ взял портье». При этом у нас не возникает образа большого ключа, который взял маленького портье, так как глобальная сенсорная модель-репрезентация окружающего нас мира, которой мы обладаем, однозначна и включает в себя лишь визуальный образ человека, берущего ключ. Обратное в окружающем мире невозможно. В каком-то ином, фантастическом мире, может быть, и да, но в нашем – нет. И именно эта наша сенсорная модель целиком определяет значение предложения – глубинную структуру всех его возможных поверхностных структур.

Г. Глейтман, А. Фридлунд и Д. Райсберг [2001, с. 423] приводят данные Д. Слобина о том, что активные формы предложения обычно понимаются быстрее, чем пассивные. Например, нужно больше времени, чтобы понять второе (пассивное) предложение, чем для того, чтобы понять первое (активное), в следующей паре: Спаниель укусил сенбернара. Сенбернар был укушен спаниелем. В то же время отмечают, что испытуемые одинаково быстро понимают следующие два предложения: Собака съела мясо. Мясо съедено собакой.

Мне представляется, что в случае с собакой и мясом именно чувственная модель (сенсорное значение предложения) облегчает понимание языковой конструкции и не позволяет воспринимающему перепутать, кто и с чем что сделал. У нас есть лишь одна сенсорная модель: Собака ест мясо, и не существует другой модели: Мясо ест собаку. В случае двух действующих объектов – спаниеля и сенбернара существуют две равноценные сенсорные модели, которые и затрудняют понимание второго предложения.

Авторы (2001) цитируют философа Х. П. Грайса, который утверждает, что:

…разговором управляет небольшое количество правил, или максим. Одна из этих негласных максим – максима уместности – требует, чтобы партнеры по разговору говорили вещи, которые относятся к делу. Такое правило помогает нам понять следующий диалог: «Брайан: “А где же ростбиф?” Фернанда: “Не знаю, но у собаки весьма довольный вид”» [с. 424].

Мне кажется, что данный диалог понятен обоим тоже только потому, что в сознании каждого из них имеются разнообразные визуальные модели собак и их поведения, в том числе собак, «имеющих довольный вид», который связан с приемом пищи и особенно мяса. Именно поэтому, а не из-за наличия «максим» собеседники и понимают друг друга. То же самое относится к следующему диалогу, который приводят авторы:

«Женщина: “Я ухожу от тебя”. Мужчина (в гневе): “Кто он?!”» [с. 426].

И той и другой стороне понятно, что если женщина уходит от мужчины, то она обычно уходит к другому мужчине, образы которого или вербальные конструкции, моделирующие которого возникают в сознании собеседников. Следовательно, здесь дело тоже в привычных и часто чувственных моделях реальности, а не в абстрактных «максимах».

Н. Хомский (2004, 2004а) полагает, что в части случаев поверхностная структура предложения может совпадать с его же глубинной структурой. Данное утверждение, однако, лишь усложняет понимание вопроса. Поверхностная структура – это порядок расположения физических объектов – слов, их структура и организация в предложении. Поэтому нет никаких оснований рассматривать ее вместе со значением предложения или его глубинной структурой, так как это принципиально разные, несравнимые и даже несопоставимые сущности, располагающиеся в непересекающихся плоскостях.

Предложение – это особый сложный физический объект, состоящий из простых физических объектов – слов. Тогда как значение предложения – это разнообразные психические явления, возникающие в сознании человека, воспринявшего предложение. Нельзя поэтому в психологии говорить о совпадении поверхностной и глубинной структуры предложения, хотя это, возможно, и приемлемо для лингвистики. В психологии можно говорить лишь о совпадении или сходстве воспринятой вербальной конструкции с ее вербальным значением. Мы имеем это, например, в случае пропозиций или простых вербальных конструкций типа: Охотник убил лису. Но и здесь надо отдавать себе отчет, что не существует неизменного и постоянного вербального значения даже у такого простого предложения, хотя бы потому, что оно зависит от общего контекста.

О глубинной и поверхностной структуре можно говорить не только применительно к предложениям, но даже и применительно к некоторым словам, находящимся, например, в процессе естественной трансформации. Так, словоформам («поверхностным структурам») «езжай», «поезжай» и «ехай» (новая форма, которую стали активно использовать последние десятилетия) соответствует одна и та же «глубинная структура» – понятие поезжай.

Б. Рассел (2000) пишет:

Осознание универсалий называется пониманием, а универсалия, нами осознанная, называется понятием (concept) [с. 191].

Тем не менее осознание и понимание, как я уже писал выше, с моей точки зрения, совершенно разные явления. В отношении определения понятия понимание146 в отличие от понятия осознание наблюдается гораздо большее единодушие среди исследователей. То, что понимание и осознание – это не одно и то же, легко заметить при восприятии иностранного текста. Мы осознаем наличие текста, даже понимаем, что у него, вероятно, есть недоступный нам смысл, то есть мы осознаем наличие психического образа восприятия данного объекта, но его значение недоступно нашему пониманию. Нельзя при этом сказать, что мы не понимаем того факта, что видим объект и объект этот является иностранным текстом. Следовательно, глубина понимания объекта тоже может быть разной, тогда как степень осознания всегда постоянна147.

Г. Райл (1999) спрашивает:

Он (человек, не умеющий играть в шахматы. – Авт.) видит производимые ходы так же ясно, как видит их его разбирающийся в шахматах сосед. Но ничего не понимающий в игре наблюдатель не может сделать то, что может его сосед, – оценить мастерство или его отсутствие у игроков. Так в чем же разница между простым наблюдением действия и пониманием того, что наблюдается? [С. 60.]

Разница в том, что человек, умеющий играть в шахматы, представляет возможный ход игры и сравнивает его с реальным ходом событий. Тогда как второй не в состоянии представить себе возможный ход игры, то есть в его сознании нет зрительных образов представления, моделирующих то, как следовало бы игрокам пойти, исходя из данного положения фигур на доске. Наличие таких моделей и есть знание данной реальности и вытекающее из него ее актуальное понимание. Понимать или не понимать можно не только понятие, но и невербальный образ восприятия, например даже возникшее ощущение.

Мы понимаем нечто тогда, когда образы его восприятия в чем-то совпадают с образами, составляющими имеющуюся у нас модель-репрезентацию аналогичных аспектов реальности. И тогда, когда возникающие вербальные конструкции, описывающие его, в чем-то совпадают с имеющимися у нас вербальными конструкциями, описывающими (моделирующими) привычную, известную нам реальность. Примерно о том же, правда, в другой связи пишет А. А. Ивин (2003):

…поведение становится понятным, как только удается убедительно подвести его под некоторый общий принцип или образец… понимание можно определить как оценку на основе некоторого образца, стандарта или правила [с. 230–231].

Другими словами, понять чье-то поведение – это значит вербально смоделировать воспринимаемое поведение и включить эту модель в некое известное уже сходное множество, обозначенное особым понятием. А. А. Ивин (2003) цитирует Д. Данина, который пишет, что сознание человека «замусорено» привычными представлениями о том, как дóлжно и как не дóлжно себя вести:

Эти представления вырабатывались статистически. Постепенно наиболее вероятное в поведении стало казаться нормой. Обязательной, а порой и единственно возможной. …Это… тысячи заповедей общежития (мой руки перед едой). И физиологии (от неожиданности не вздрагивай). И психологии (по пустякам не огорчайся). И народной мудрости (семь раз отмерь). И здравого смысла (не питай иллюзий). …Понимание можно определить как оценку на основе некоторого образца, стандарта или правила [с. 231].

Возникновение первоначального понимания той или иной новой грани реальности и ее закономерностей связано с созданием собственных чувственных и простых вербальных моделей этих аспектов реальности, актуализирующихся в сознании каждый раз при новом столкновении со сходной реальностью и обеспечивающих субъекту возможность действия в ней и антиципацию ее возможных изменений. Глубина понимания зависит от степени развития и сложности моделей, их адекватности и пригодности для эффективной антиципации на их основе возможных изменений данной реальности. Следовательно, глубина понимания ощущения, образа или понятия целиком определяется особенностями строения психической конструкции, выступающей как значение каждого из них. Чем значение репрезентации реальности сложнее и дифференцированнее, тем глубже ее понимание.

Дж. Лакофф (2004) совершенно верно замечает:

…индивиды могут понимать мир – один реальный мир – более чем одним способом, по крайней мере двумя несовместимыми способами – на образном и символическом уровне. Но и на каждом из этих уровней возможно совершенно разное понимание. Специалист в физиологии цвета, например, имеет по крайней мере два противоречащих друг другу понимания цвета: обычное народно-теоретическое, согласно которому цвета находятся во внешнем мире, и научное, согласно которому это не так [с. 283].

Понимание воспринимаемого – это актуализация в сознании ранее построенных моделей, которые хотя бы как-то репрезентируют что-то похожее на воспринимаемое сейчас.

Г. Глейтман, А. Фридлунд и Д. Райсберг [2001, с. 326–327] приводят данные Ф. Бартлетта, который читал испытуемым сказки других народов, а затем просил их пересказать. Содержание сказок зачастую казалось слушателям весьма странным и даже бессмысленным. И, пересказывая услышанное, они интерпретировали то, что казалось им странным, в соответствии со своими представлениями или же добавляли какие-то элементы, чтобы сюжет сказки стал более понятным и последовательным. Авторы (2001) указывают, что в результате этих и аналогичных исследований выяснилось, что:

…на память испытуемых сильное влияние оказывают существующие у них понятийные системы. Элементы, которые согласуются с этими системами, запоминаются без труда; те же, которые кажутся странными или непонятными, обычно искажаются или вообще не фиксируются. Те элементы, которые не существуют в стимульном материале, но которые типичны для событий такого типа, обычно «достраиваются» в памяти самим испытуемым. …Участникам одного исследования рассказывали о визите человека к дантисту, а потом просили припомнить, что именно они услышали. Многие ошибочно припомнили, как этот человек брал карточку в регистратуре и как рассматривал журнал в комнате ожидания, хотя этого в исходном рассказе не было упомянуто вовсе (Bower, Black & Turner, 1979). В другом эксперименте участников просили подождать некоторое время в кабинете профессора; затем их попросили описать этот кабинет. Треть испытуемых «вспомнили», что в кабинете были книжные полки, хотя в действительности их там не было (Brewer & Treynes, 1981) [с. 327-328].

Итак, понимание воспринимаемого невозможно без актуализации в сознании воспринимающего сенсорной или вербальной психической конструкции, адекватно репрезентирующей эту реальность или сходные аспекты реальности, воспринятые в прошлом. Для того чтобы понимание воспринимаемого появилось при отсутствии адекватных моделей этого воспринимаемого, необходимо взаимодействие субъекта с воспринимаемыми объектами для построения их новой модели-репрезентации.

Разные авторы говорят об одном и том же: истинно человеческие чувственные репрезентации не могут возникнуть без понятийного мышления. Так, В. Виндельбанд (2007) замечает:

…Кант установил, что то, что мы называем опытом и что эмпиризм обыкновенно рассматривает как нечто непосредственно данное, представляет собой уже переработку материала, обладающего чувственными свойствами, переработку, совершаемую с помощью категорий… Они (категории. – Авт.)… служат той организующей силой, без которой опыт был бы совершенно невозможен… [с. 52-53].

Автор подчеркивает роль И. Канта в установлении того факта, что понятия позволяют человеку сегментировать на чувственном уровне реальность и вычленять в ней чувственное значение, присущее данным понятиям. Благодаря понятиям чувственная реальность понимается человеком уже на ином, человеческом уровне. О том же говорит М. Мерло-Понти (1999):

Чистое ощущение, определяемое воздействием стимулов на наше тело, является «конечным результатом» знания, главным образом научного знания, только в силу иллюзии, впрочем совершенно естественной, мы ставим его в начало и считаем, что оно предшествует знанию. Это всего лишь необходимый и по необходимости же обманчивый способ представления разумом собственной истории. Он принадлежит не конституирующему разуму, но области уже конституированного [с. 66].

Ту же мысль развивает Х. Патнэм:

Даже наше описание наших собственных ощущений, столь дорогое как исходный пункт знаний для поколений эпистемологов, находится (так же как и сами наши ощущения) под сильнейшим влиянием множества концептуальных выборов. Сами «входные» данные, на которых основывается наше знание, отягощены концептуально [цит. по: Дж. Лакофф, 2004, с. 343].

Иными словами, простейшее наше ощущение – это уже результат знания, в том числе вербального, так как без последнего нет ни глубокого человеческого понимания ощущения, ни даже понимания того, что это именно ощущение. Бессмысленно рассматривать, что в ощущении «первично» или что «главное» – сенсорные или несенсорные элементы. И то и другое абсолютно необходимо, по крайней мере в человеческом восприятии.

Невербальные модели несравнимо более разнообразны и индивидуальны, чем вербальные, но они не могут быть никак «переданы» другому сознанию в отличие от последних. Именно вербальные модели (и в первую очередь понятия) помогают человеку выделять и упорядочивать его собственные сенсорные модели окружающей реальности. Благодаря унифицирующей и квалифицирующей функции языка ребенок начинает воспринимать собственные сенсорные переживания боли, тепла, сладкого, приятного и т. д. именно как боль, тепло, сладкое, приятное и т. п., но только тогда, когда усваивает соответствующие понятия. Соответственно сенсорные модели человека, овладевающего языком, начинают принципиально отличаться от сенсорных моделей животных появлением в их значениях вербального компонента. У взрослого человека, по-видимому, вообще нет чисто сенсорных моделей реальности. Они всегда смешанные – сенсорно-вербальные.

Окружающая нас реальность, репрезентированная нам на чувственном уровне, по мере усвоения языка структурируется сознанием уже на вербальном уровне. Эти уровни неразрывно связаны между собой и обычно дублируют друг друга, но порой чувственные и вербальные модели могут существенно расходиться. Ж-Ф. Лиотар (2001) демонстрирует такие «диссоциированные» модели одной и той же физической сущности, рассматривая иллюзию Мюллера – Лайера. Две равные параллельные прямые (см. рис. 25) кажутся наблюдателю разными, то есть «объективная» вербальная модель физической сущности приходит в противоречие с «субъективной» чувственной ее же моделью. Ж-Ф. Лиотар (2001) пишет:

…необходимо разъединять перцептивное окружение и то окружение, которое Коффка называет «географическим», – то, что непосредственно дается, и то, что конструируется посредством концептуального и инструментального опосредования… [с. 67].

Тем не менее обычно наши вербальные модели окружающего мира непротиворечиво описывают и дополняют наши чувственные репрезентации его же.

Как я уже неоднократно отмечал, по мнению ряда авторитетных исследователей (Н. Хомский, Дж. Фодор и многие другие), «существует автономная языковая способность, которая не использует общие когнитивные способности», то есть язык является отдельной «модульной системой», независимой от всего остального познания, «язык игнорирует общий когнитивный аппарат», «разум в целом использует один вид категоризации, тогда как язык использует совершенно другой».

Дж. В. Берри, А. Х. Пуртинга, М. Х. Сигал, П. Р. Дасен (2007), ссылаясь на работы 60–70-х гг. (Lenneberg; Eibl-Eibesfeldt), посвященные исследованию когнитивного развития глухих детей, отмечают, что последнее может происходить по крайней мере в определенной степени, независимо от доступности языка. Авторы сообщают, что в результате этих исследований: